2022.02.05 / 2022.02.07

こんにちは。情緒支援級に通う小2と3歳の兄弟を育てています、てんこです。私は調査オタクで(笑)、長男の就学前には、通える範囲の放課後デイサービスを徹底的に比較検討しました。※「放課後デイサービス」とは、障害や発達特性がある子の学童のようなものです(以下「放デイ」と略します)

最終的に合計4カ所通った(3カ所を継続中)経験から、利用前に検討した点、利用後に気付いた点を紹介します。わが家周辺の放デイ情報なので、地域差もあるかもしれませんが、就学を控えて検討中の方の参考になると嬉しいです。

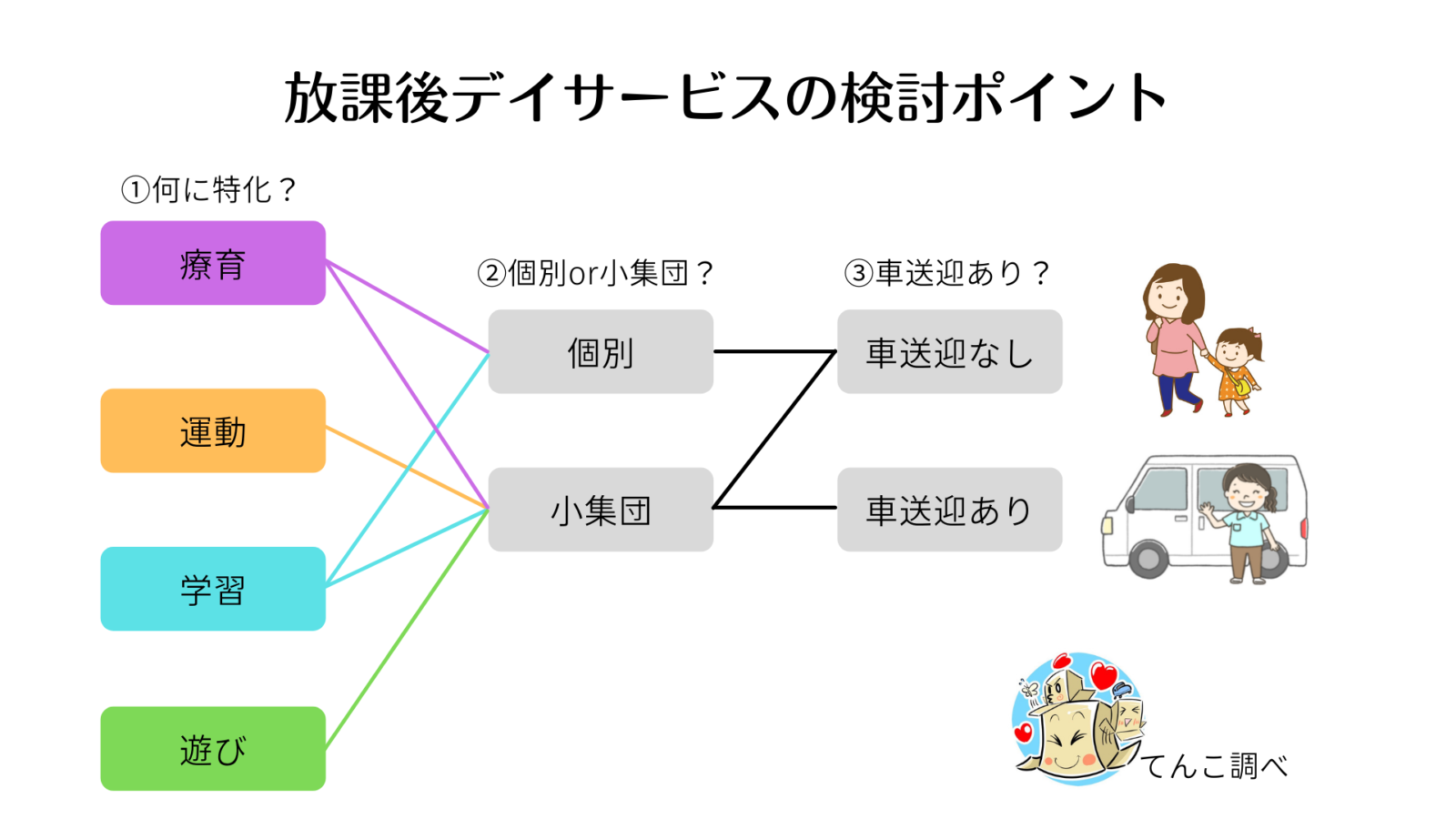

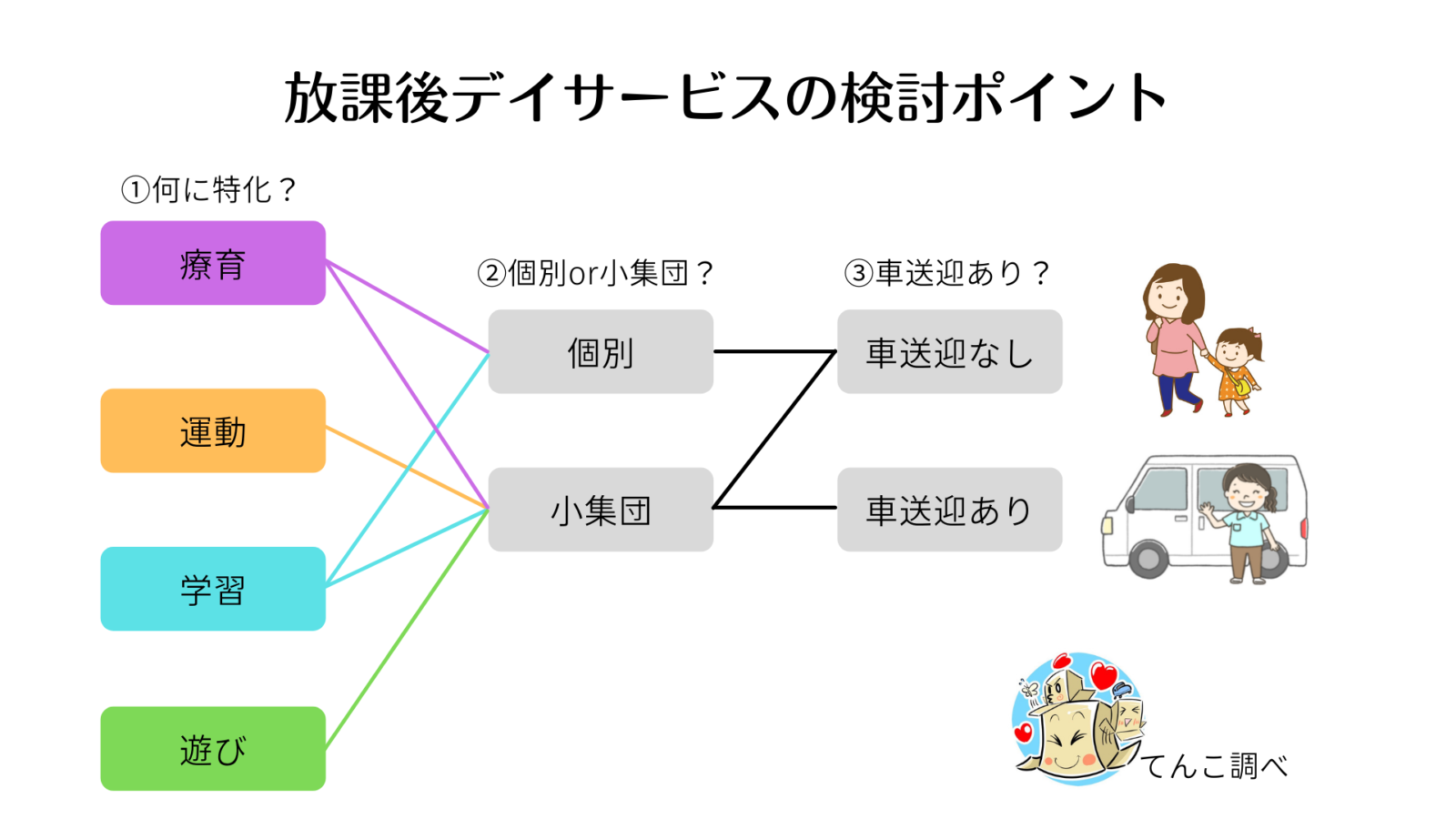

通う前に比較検討したこと3点

放課後デイサービスにはいろいろなタイプがあります。少なくとも私の通える範囲内での大きな違いは、上の図①~③の3点でした。基本的にこれらを確認して、希望に合うところを選ぶかと思います。

1.何に特化?

そこで何をして過ごすかは放デイによってさまざまです。最近はプログラミングなど習い事のような特化型もあるようですが、おおむねこの4タイプがあります。「療育」は、SST(ソーシャルスキルトレーニング)などです。

遊びタイプは学童に近くて、基本的に自由に過ごし、クッキングや工作などのイベントがある日もある、というもの。車送迎ありのところがほとんどです。

2.個別or小集団?

個別は、マンツーマンでその子1人に合わせたプログラム。

小集団は、スタッフ数名で、子ども3~10名前後の全員に合わせたプログラム(または一緒に過ごす)をします。

3.車送迎あり?

自宅や学校に車で送迎してくれる放デイもあります。このサービスがないと、習い事のように親が送り迎えします。

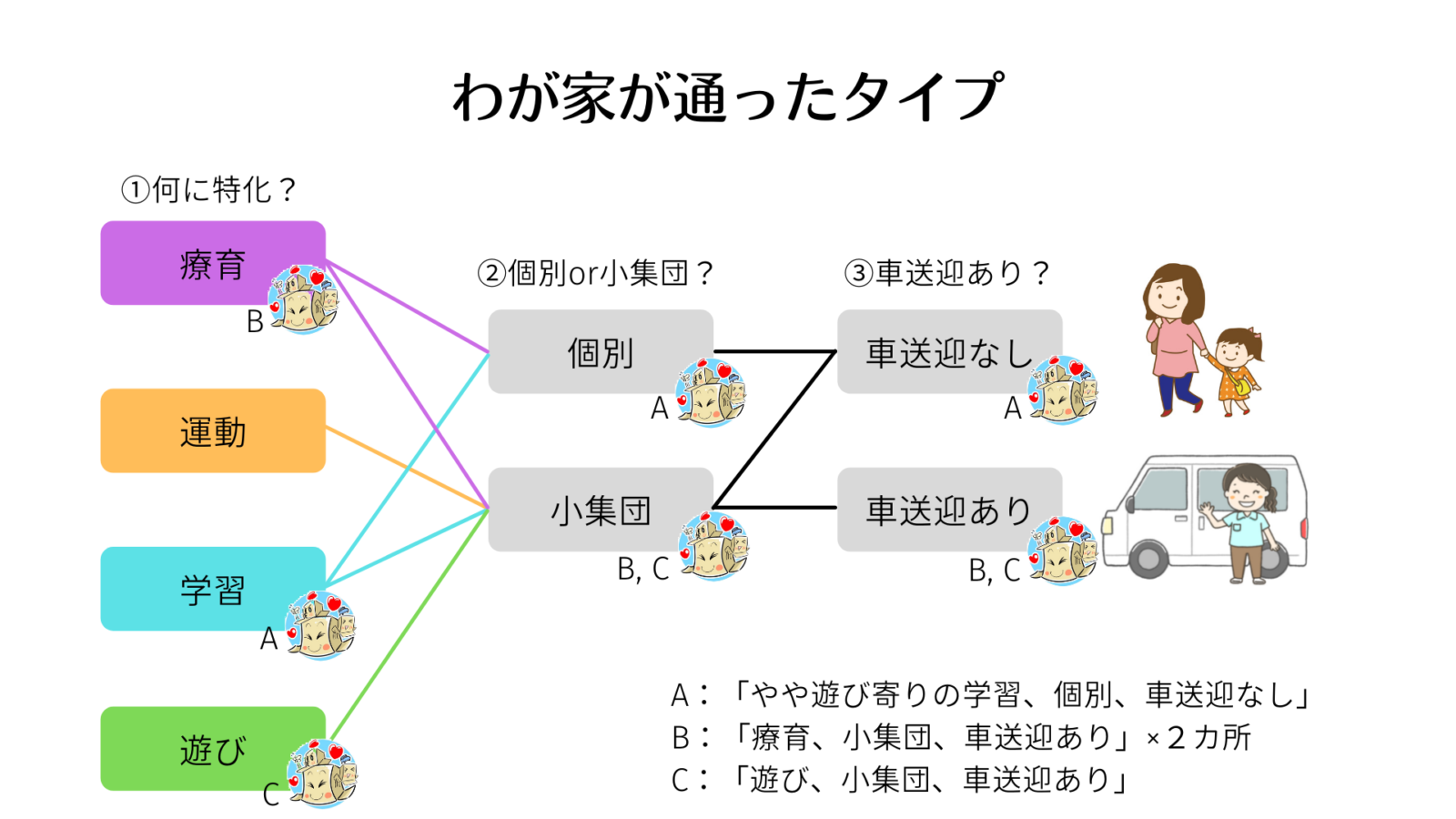

わが家が通ったタイプ

吟味した結果、わが家の長男が通ったのは上の図A~Cの3タイプ。最初に通ったAは1年弱でやめて、現在はBタイプ2カ所とCタイプ1カ所に、それぞれ週1回ずつ通っています(Cはたまに週2回)。

A:

1時間のなかで、前半15~30分は宿題やプリント、その後は運動やPC、音楽など好きなことに付き合ってくれました。大きくなっても居場所になりそうな点も良かったのですが、場所が通いづらくて。弟連れでの送迎や待ち時間が大変で、結局辞めました。

B:

車送迎がある放デイは人気があり、特化が専門的だとなおさらで、待機になるケースが多いと思います。わが家も待機リストに入っておいて、年度途中から入れたところもあります。

C:

できれば好きや得意を追求できるところが良くて、工作材料やゲーム(デジタルもアナログも)が豊富にそろっている放デイにしました。行きしぶりの多い長男ですが、ここだけはしぶらないので、仕事で利用日を増やしたいときに追加で入れやすくて助かっています。

その3点について、見学・通ってみて気付いたこと

1.何に特化?

親は、せっかくだから何かを習得できたり、苦手なことを少しでも得意にできるような特化型を選びたいと思うかもしれません。でも特に学童のように、放課後の多くの時間を過ごす使い方をする場合は、遊びの放デイも有益な選択肢だと感じました。

朝から夕方までずっと、決められたとおりに過ごすのは疲れますよね。それに、自由に遊ぶなかでこそ、仲良しができたりケンカがおきたりします。そこに学童より丁寧に大人が介在できる環境ならではで、橋渡しやトラブル防止ができ、実践的なSSTになる面もあると思いました。

2.個別or小集団?

個別だとその子の困りごとにみっちり対策してもらえます。ただ、時間は長くても1時間以内で、基本的に親の送迎が必須です。また、個別プログラム自体に魅力を感じないと行きしぶることもありました。

小集団だと、通いたい曜日に同年代や気の合いそうな子がいて「行きたい!」となったり、逆に合わない子がいて「行きたくない…」となることも。周囲との相性も絡んできます。

3.車送迎あり?

車送迎がないと、送迎だけでなく間の時間をつぶすのも負担です(特に下の子がいると)。プログラム中にお茶ができる場所が近くにあると、息抜きの時間にはできます。

また、子どもが一人で通える年齢になったときに一人で通えるかどうかも要チェック。放デイによっては、大きくなっても親の付き添いが必須のところもあります。

でも、車送迎なしもデメリットだけではありません。利用後にすぐフィードバックをもらえることが多いので、内容を把握しやすかったです。立地によっては、自宅そばのバス停から数駅乗るだけだから一人行動の練習にちょうどいい、のような使い方も。

「小集団、車送迎あり」タイプの細かな違い

言うまでもないでしょうが、働きやすいのは車送迎ありのタイプで、それらは預かり時間も長く、長期休暇中や土曜日は朝から迎えにきてくれます。長男は学校併設の学童を嫌がるので、放デイがないと、特に長期休暇中は働けなかったかもしれません。

車送迎ありという点では同じ3カ所ですが、通ってみて気付いた細かな違いもあったので、ご紹介します。

・通える時間

たいていの放デイは、学校がある期間は14時、長期休暇中は10時から営業開始し下校時間に合わせてお迎え、自宅に送り届けられるのは17:30前後のところが多いです。

でもなかには平日の始まりが遅いところもあり、お迎えが15:30頃なのでそれまで自宅や学校併設の学童などで待つケースもあります。

自宅へ送り届けられる時間も、18時以降に調整可能な放デイもあれば、長期期間中は15:30など早く帰ってきてしまうところも。長期休暇中も含めて朝~夕方まで預かってもらえるかどうかは、それが必須なら、念のため明確に事前チェックした方が良いでしょう。

また、自粛期間中は朝から利用可能でしたが、分散登校中は自宅学習日でも14時以降しか利用できませんでした。他の区に住んでいて利用できていた人もいたので、放デイか自治体によるようです。

・昼食

長期休暇中はお弁当持参が必須なところがほとんどでした。1カ所だけ、現金を持参し、買い物練習を兼ねて自分で買って食べて良いところがあり、とても助かりました。

・外出やイベント

療育をする放デイでも、療育プログラムは30~1時間程度で、おやつや宿題タイム(あれば)以外は、遊びの時間でした。特に長期休暇中は朝からなので遊び時間が多いです。その遊び時間の使い方は、遊びだけの放デイも含めて、違いがあります。

外の公園や施設に連れて行ってくれるかなどです。長期休暇中で時間が長くても、室内でしか過ごさない放デイもあります。季節の行事に合わせて神社に行く、田舎で遊ぶ、のような普段家ではできない経験をさせてくれるところもあります。

・運動

室内で過ごす普通の放課後でも、ある程度運動するか、全くしないかの違いがありました。わが家が使用していた放デイでは、療育特化系では、室内でドッチボールをしたり、ボルダリングができたりトランポリンがあったりしましたが、自由遊び型では何もなかったです。

・宿題

預かり時間内で宿題をする時間がある放デイと、ない放デイがありました。宿題を済ませて返ってくるととても楽ですが、反面「宿題の時間があって嫌」と行きしぶることも。

・連絡やフィードバック方法、頻度

当日の体調などの通常の連絡手段は、紙の連絡帳、アプリ、メール、と放デイによりいろいろです。紙に毎回書くのは手間なので、アプリが導入されていると楽です。

子どもの様子のフィードバックは、送り届けられた時に簡単に聞けますが、詳しいフィードバック方法はさまざま。

連絡帳に追記だと帰宅時すぐに分かり(でも何をやったか程度)、アプリだと夜までに入力されています(様子が詳しく書かれていて時々写真も添付)。郵送のところは、1ヶ月分まとめて翌月に送られてきます(おそらく珍しいケース)。

・親向け支援の有無

放デイによっては、親向けにセミナーやワークショップを開催してくれるところもあります。支援知識や横のつながりが得られてとてもありがたいです。

まとめ

以上が私が感じた違いです。どんなところを選ぶかは、子どもの特性に合うかが一番だとは思います。

その相性や、親の働きやすさに違いがでることもあるので

「気になる違いがあったら、見学のときに細かく聞いておくといいよ」

また、もしすぐ通う気がなくても、就学後に支援が必要になったときのために

「見学してみて、待機リストに名前を載せておくといいかも」

私は、長期休暇中や自粛期間のような子どもと終日過ごす期間に、嫌がる課題を促すことや離れられないことに耐えられず、利用できてとても救われました。

もし今後、学校がつらくなったり、困りごとがでてきたときに、学校以外の居場所や相談先があると、親子ともに助けになると思います。

放デイによりますが、高校生まで通えるところもあります。

必要とする親子が、合う放デイとつながれるといいなと思っています。

なにかご質問などあれば、Twitter:@tenkinikuji2016かコメントで、お気軽にご連絡くださいね(記事へコメントいただいても通知されないので、Twitterの方が確実に気付けます)

weekly ranking

この記事を書いたブロガー

ブロガー一覧-

てんこさん

-

-

「てんてんこ」→短く「てんこ」に変更しました。家事も育児も「手軽で最適」な解決法を探して楽しくがモットー。面倒くさがり&概ね合理主義&調査工夫は得意なアラフォーママです。年少と情緒支援級の小3兄弟、転勤族の夫がいます。主にTwitterにいます。2022年11月Kindle出版しAmazon1位&ベストセラー獲得