2022.09.21

想像以上の苦しい体験

5月下旬、我が家はコロナ感染。外食や外出も控え、自宅で過ごすことが多かった中。まさか我が家が・・

軽症の方が多いと耳にしますが、我が家は症状が重かったです。特に私は様々な症状に襲われ、療養半ばに救急搬送されたほどでした。

療養中は症状が悪化しやすかったので、期間中ほとんど寝たきりです。食欲もなく高熱・激痛・息苦しさ・動機でなにもできない。元気いっぱいの子供にかまってあげれない辛さ。

コロナ症状以外にも合併症を発症し、療養中は保健所に相談しながら診察可能な病院を探すのも大変でした。

そして10年以上連れ添った愛犬が亡くなり、精神的にも追い詰められました。

私もパパも助け合いながらなんとか乗り越えましたが、命の危機も感じたコロナ。後遺症もなく回復し、元気に過ごせていますがもう二度とこんな経験は繰り返したくないと願っています。

支援物資から学ぶ「備え」と蘇る災害時の恐怖!何よりも食料確保が大切!

療養中は外出できず食料や日用品を買いに行くこともできません。体調不良で台所に立つことも苦しかったです。

この時の経験は、東日本大震災に経験した「備えの重要性」を思い起こさせました。

療養中は市から支援物資として食料やごみ袋・飲料水や栄養補助のお菓子など様々な物資をいただきました。本当に涙が出るほど有難かったですし、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

そして、備えの重要性とどんなものを準備しておくべきかも改めて学びなおすことができました。

子供用の食事セット

特に小さなお子さんがいるご家庭では準備されていると安心だと思います。子供用の離乳食セットやレトルトパック。大人用の食事がまだ食べれない子供用の食事です。

成長は早いので月齢などは変わってしまいますが期限内であれば食べれますし、体調不良で準備できないときや、必要な時期にもし災害などがあった場合はとても重宝します。冷めたままでも食べられ、洗い物も少なくて済みます。

おかゆやお米

おかゆは調理が不要なので体調不良や食欲がない時はもちろん、災害時にも重宝します。

水を入れるだけで食べられるアルファ米などもとても便利で良いですが、値段が少し高い印象があるので多めの備蓄が難しく感じます。アルファ米は最低限の量を準備し、その代わり比較的安価な電子レンジ加熱のご飯を多めに備えました。

災害の種類・地域によると思いますが水・電気などののライフラインのうち、電気は比較的早めに復旧した記憶があります。また、もし電気の復旧が遅い場合でも水と合わせてカセットコンロで加熱すれば食べることができます。

温めるだけのご飯のお供

「災害時用の食事」は5年保存など長期保存が可能ですが、値段も高めなので多めにストックができず今までは備えらしい備えができずにいました。

ご家族が多い方は尚更たくさんの量を準備しておくのは負担が多いと思います。

カレーや牛丼の具など日常の中でも手軽に使いやすい比較的安価な「レトルト」を多めに備えるようにしました。

長期保存が可能な缶類で栄養価をプラス

支援物資として大豆・ひじき・コーン、ささみやイワシの缶詰をいただき「なるほど!!」と思いました。

ひじきやささみを合わせて栄養満点のサラダにすることもできます。組み合わせによって食べ方は色々で、栄養価が高いうえに安価で手軽に常備できる缶詰です。

水・栄養ドリンクや栄養補助ゼリー

水は食料と同じくらいに大切です。水は多めに備蓄し、栄養ドリンク・栄養補助ゼリーも買い足しました。

療養中は寝たきりで食欲もなかったので水を飲みましたが、水ばかりでは喉を通らない時もありました。

そんな時、支援物資の栄養ドリンクやゼリーは大変ありがたかったです。生き返るような気持ちになり、元気も出ました。

比較的安価なものが多いので、塩分・糖分・ビタミンが入った栄養補助ドリンクも少し備蓄しておくことも良いのかなと思います。

甘い物も1割プラス

東日本大震災の時は食料の少ない中でしたが、甘いものが無性に食べたくなった記憶があります。

療養中は、いただいた甘いカルシウムウエハースにも大変助けられました。小さな子供もいるので甘いものも1割程度備えておくようにしました。

「お尻ふき」いつもの量にプラス1セット

備品としてお尻ふきも買い足しました。

購入が困難な状況の時に、在庫が切れてしまうと大変困ります。外出できない療養中。なんとか間に合いましたが「もっと買っていおけばよかった!」と思いました。

多めに購入してもいつかは必ず使うもの。いつもよりも1セット多めにストックするようにしました。

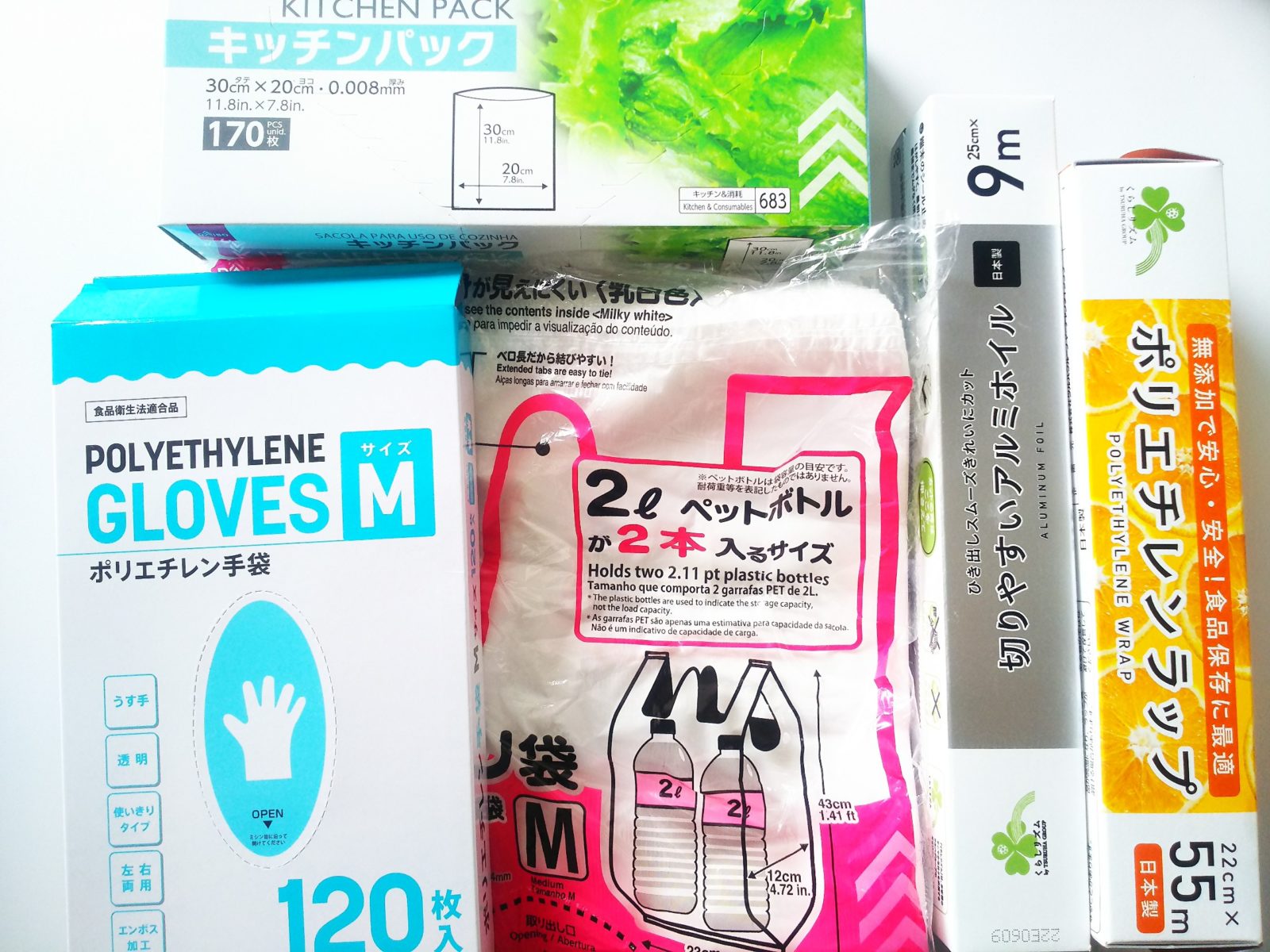

台所の日用品も多めにストック

ガスボンベ・懐中電灯・ラジオなどは以前から備えはありましたが、袋や手袋・ラップ・アルミ・ティッシュ・トイレットペーパーなどをいつもよりも少し多めにストックしておくことにしました。

もしもの時に料理・食事・トイレ・お風呂など様々なシーンで活躍します。

最後に

ご家庭ごとに人数や状況も異なりますので、そのご家庭にあった備え方があると思います。

ご紹介した内容はあくまで我が家の備え方になります。何か参考になったら嬉しいです(^^)

備えあれば憂いなし・大は小を兼ねる

weekly ranking

この記事を書いたブロガー

ブロガー一覧-

佐々木 麻衣さん 野菜料理研究家ママ

-

-

野菜料理家・野菜保存アドバイザーとして料理教室の開催や、野菜保存の指導・食品ロス削減に配慮した使い切りレシピの提供などをしています。

また親子参加型の畑収穫体験の運営をしています。