2021.07.02 / 2024.04.18

「早くして」「お兄ちゃん(お姉ちゃん)でしょ」…など自分に余裕がないとつい口にしてしまうこれらの言葉。マザーズコーチングスクール認定トレーナーの白崎あゆみさんに、子どもへの声かけについてアドバイスをもらいました。

index目次

分かっているのにやめられない口ぐせ

ぎゅってママに聞きました!つい子どもに言ってしまう口ぐせは?

- 「早くして」「さっさとして」

ご飯を食べるとき、着替えるとき、お風呂に入るとき、寝るとき…すべてのシーンで「早くして」と言ってしまう。言ったところで早くはならないのは分かっているのに… - 「いい加減にして」「もう知らない」

逆効果なのは分かっているのですが、子どもがいつまでも泣きやまなかったり、何度言っても動こうとしなかったり、こちらの要望を聞いてくれないときなどについ出てしまいます。言ったあとに反省することもしばしば… - 「お姉ちゃん(お兄ちゃん)でしょ」

この言葉でやる気が出ることも多くあり「私お姉ちゃんだからできるの」と得意げにやってくれることもあるのですが、本当に使わない方がいいのでしょうか

働きながら子育てをするパパ・ママは毎日時間との勝負。子どもに対してつい言ってしまう口ぐせでは「早くして」が圧倒的に多かったです。言ったところで良くはならないと分かっていても、つい口から出てしまうこれらの口ぐせ。どのように声かけに変えていけばいいのでしょうか。マザーズコーチングスクール認定トレーナーの白崎あゆみさんにお話を聞きました。

お話を聞いたのは

- 白崎あゆみさん

-

-

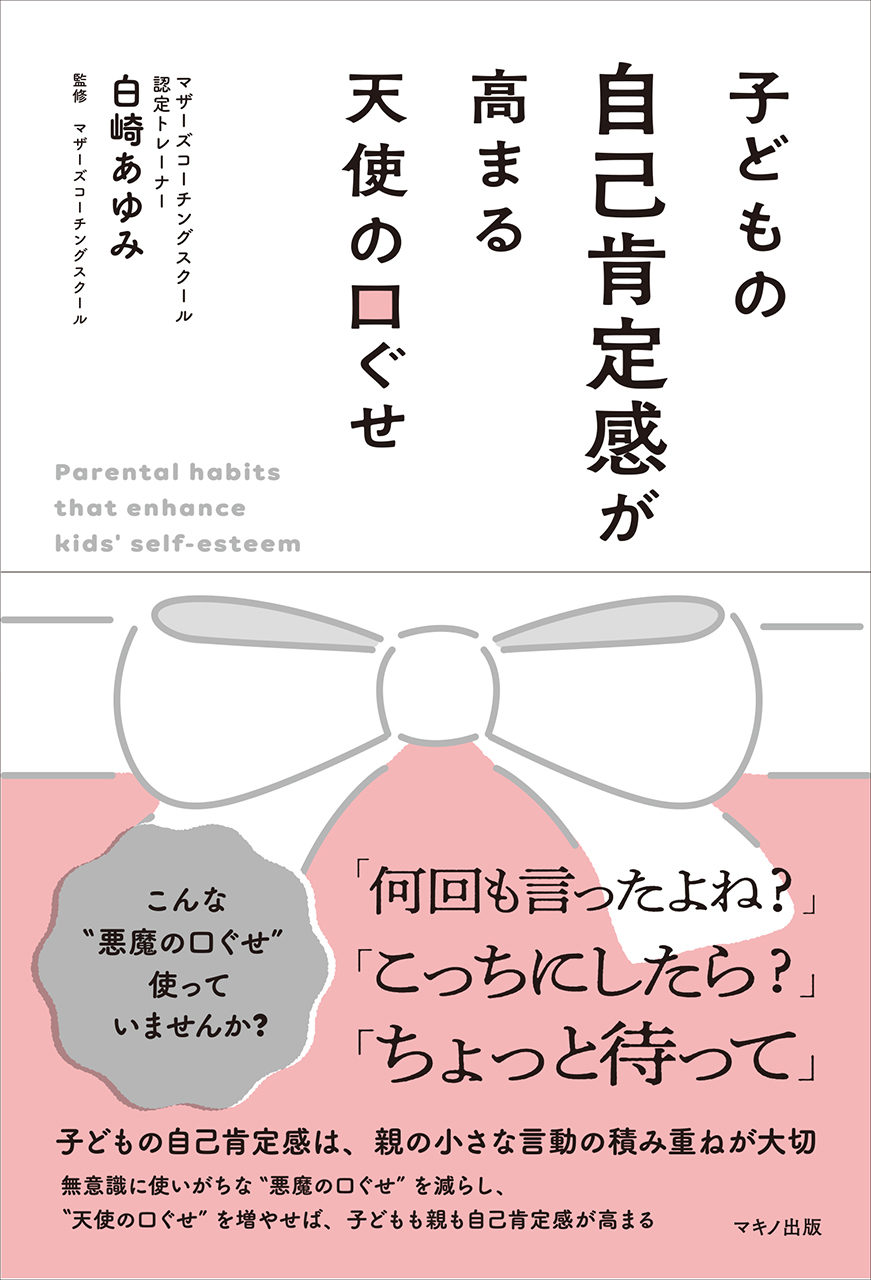

マザーズコーチングスクール認定トレーナー、TCS認定プロフェッショナルコーチ、元MRO北陸放送アナウンサー。マザーズコーチングスクールの個人向け講座、保育園、幼稚園、こども園へのナーサリーコーチングプログラムの提供などを行っている。著書に『子どもの自己肯定感が高まる天使の口ぐせ』(マキノ出版)』と『対面以上にうまくいく すごい! オンライン会話術』(PHP)。▶︎公式ホームページ

「早くして」という言葉がNGというわけではありません

毎日忙しくしているママやパパたちは、仕事も家事も、効率的にやりたいと思いますよね。ですが、子育てにおいては非効率な時間こそ、コミュニケーションを大切にしてほしいと講座などでもお伝えしています。

「早くして」や「ちょっと待ってね」、「お姉ちゃんでしょ」という言葉自体が悪いわけではありません。著書ではこのような言葉を「悪魔の口ぐせ」「天使の口ぐせ」という言葉でお伝えしているのですが、その言葉自体が悪なのではなく、シチュエーションであったり、その子との関わりの中であったり、その時々で良くも悪くもなり得るものだと思うんです。

実際は本当に早くしなければならない場面もありますよね。なので、声かけを変えるとしたら「早くして」や「ちょっと待ってね」ではない伝え方、子どものボキャブラリーが増やせる関わり方ができるといいのではないかなと思います。

例えば、「一緒に〇〇しよう」と言い換えてみることや、「時間に間に合わなかったらママが困るな」「今ママは〇〇しているよ」など、ママの気持ちや状況を伝えるような声かけになるといいですね。

そうしたら子どもも「じゃあそれが終わったら来てね」という会話の展開ができるので、その後子どもの要望に答えてあげたらいいと思います。

まずは自分の口ぐせに気づくこと

そうは言っても、毎回そういう伝え方もできないもの。だからこそ「私、子どもに“早くして”ばかり言っているな、よくないな」と、自分の口ぐせに気付くことがまずは大事なのではないかなと思っています。

自分のよくない口ぐせに気付いて、“減らしてみよう”と意識することがひとつのステップです。

一度にやろうとしてもできないので、よくないなと思っている口ぐせひとつでいいです。意識すると本当に変わりますよ。

例えば、私も「面倒くさい」と言いがちでした。「仕事面倒くさい、家事面倒くさい…」と多用していましたが、この口ぐせを辞めてみようと意識することで、本当に言わなくなってくるし、面倒くさいを言わなくなると「これそんなに面倒くさいものでもなかったな…」と思えるようになります。

子どもには自分で考えさせるような声かけを

みんながいい子になる・言うことを聞いてくれるような、万人に効く魔法の言葉というものがあるわけではないので、本に書いていることと全く同じことをやろうと思うと、そこにとらわれてしまって、うまくいかなかった…と落ち込んでしまう人もいると思うんです。

いい声かけというのは、日々のコミュニケーションから生まれてくるもので、それも本当にトライアンドエラーです。また、上の子にはこの伝え方でも良かったけれど、下の子には伝わらなかった…とか、子どもによっても違うと思うんですよね。

急に変わることなんてできないので、それは本当に日々の積み重ねです。子どもとのコミュニケーションをきちんと取っていくことが大切になってくると思います。

子どもに考えさせるような質問を

そのコミュニケーションのひとつとして大切なのが質問になると思っています。コーチングでは質問とフィードバックが飛び道具なのですが、子どもに対してする質問の内容も大切です。

これは私と子どもの話なのですが、ある日宿泊したホテルで、ホテルの人に「おはようございます」と子どもがあいさつされたのですが、朝早かったこともあり機嫌が良くなくて、あいさつを返さなかったんです。

そこで、「あいさつしなきゃだめでしょ」とか「なんであいさつしなかったの!」とか、つい注意したくなるのですが、「あいさつしなかったらどんな気持ちになると思う?」という相手の立場に立った質問をするんです。

そのときは「知らない!」と返されてしまいましたが、ずいぶん時間がたってから「あのときあいさつできなかったよね」と言っていて、自分の行動を思い返していたんです。

質問というものは人の脳に残り続けるものなので、子どもに考えさせられるような質問を投げかけることができるといいのかなと思います。

答えてくれるのに時間がかかってもいいんです。大人はすぐにその場での回答を求めてしまいがちですが、考える余白を残す、そうすることで自分で気付くことができるんですよね。その気付きが数年後の子どもの成長に関わってくるのではないかなと思います。

子どもの自己肯定感を高めるには?

講座を受講している方から「子どものために受講し始めたいけれど、自分のためになった」と言っていただくことが多いんです。それはまさにその通りで、ママの自己肯定感が上がらないことには、子どもの自己肯定感も上がらないと思っています。

ママの自己肯定感が上がれば子どもの自己肯定感も上がっていくものだと思います。

ただ、そうは言っても自己肯定感を上げるってどうするのか、こういう声かけでいいのかな…と不安になることもありますよね。それは子どもにどう育ってほしいか、子育ての軸みたいなところがあいまいだと悩んでしまうんですよね。

でも大半の人がそういう軸ってあいまいなもので、考えようと思っても、なかなか考える機会って持てないものだと思います。自分ひとりでできることももちろんありますが、自分だけではなかなか難しいところもあります。

だからこそ、講座や勉強会などに参加して、自分の考えを人に話したり、人に引き出してもらったりする機会が大切になってきます。そういう場所に集まるのは同じ意識を持った仲間なので、コミュニティを通じて、自分の軸を見つけて、そこから子どもとの関わり方を変えていけるのではないかなと思っています。

『子どもの自己肯定感が高まる天使の口ぐせ』

「お姉ちゃんでしょ!」「大丈夫、大丈夫」などつい言ってしまいがちな口ぐせにまつわる54事例を集めました。すべて実話です。私のようなマザーティチャーの失敗談がのっています。

資格を持っているからといって私たちも完璧ではないんです。私たち自身もどうすれば子どものコミュニケーション力を伸ばせるか、試行錯誤しながら過ごしています。

「天使の口ぐせ」として、声かけの事例を出していますが、それは人ぞれぞれに違うものなので、お子さんとのコミュニケーションを通じて、みなさんにも自分自身の「天使の口ぐせ」を見つけてほしいなと思います。

この記事を書いたライター

ライター一覧- ぎゅってWeb編集部さん

-

-

のんびりさんが集まる編集部。働くママの毎日をもっと楽しく、ちょっとラクに。そんな情報を朝・昼・晩とお届けします。