2018.07.29 / 2021.07.19

モンテッソーリ教育において欠かせないキーワードである「敏感期」。その中でも生まれてから4歳半までの「運動の敏感期」と呼ばれる時期にぴったりなおもちゃの作り方・遊び方をご紹介します。

index目次

「運動の敏感期」とは

初回の記事では、生まれてから4歳半ごろまでは「運動の敏感期」であり、1~2歳ごろは特に指先や手の動きに夢中になる年頃であることを説明しました。

また、指先の動きを洗練させることは、のちにはさみや鉛筆、箸などの道具を使うための準備運動になりますので、日頃からたくさん指先を使うことを習慣にしたいものです。

「敏感期」については、拙著「子供の才能を伸ばす最高の方法モンテッソーリ・メソッド」でも詳しく紹介しています。

1~2歳の子どもが特に大好きな活動

- 「にぎる」

- 「つかむ」

- 「ひっぱる」

- 「つまむ」

- 「入れる」

の中から「つまむ」「入れる」という興味を満たすおもちゃを作ってみます。「つまむ」というのは指先を細かく使うという点で少し高度になりますので、対象年齢を2歳からとしています。

手作りおもちゃ「つまようじ刺し」

材料

- 調味料入れ(透明のもの) 2個

- つまようじ 8本

- 小さなカップ 1個

- トレイ 1個

今回はおもちゃ自体を作る工程がほとんどありません。そのかわり、肝になるのはいかに適した材料を選ぶかというところです。以下をご参考ください。

材料選びのコツ

- 調味料入れの穴は、つまようじが抵抗なくスッと通る大きさがベスト。穴が少し小さいときは、千枚通しなどで広げる、もしくはつまようじの頭を切り落として細くするなどして調節します

- ふたはねじ式で開閉できるものにします

- 2つの調味料入れのふたは、別の色のものを選びます

- カップはつまようじを立てて収納するためのものです。つまようじが取り出しやすい高さで、安定の良いものを選びます

- トレイは調味料入れ、カップなどの道具を載せて収納するためのものです

作り方

- つまようじをカラーペンなどで着色し、カップに立てて入れる。半数の4本ずつを、調味料入れのふたと同じ色に着色する

- トレイに調味料入れとカップをセットする

子どもと遊んでみよう

子どもが見ている前で、大人がまずやり方を見せます。コツはしゃべらずに、動作をゆっくりと見せること。

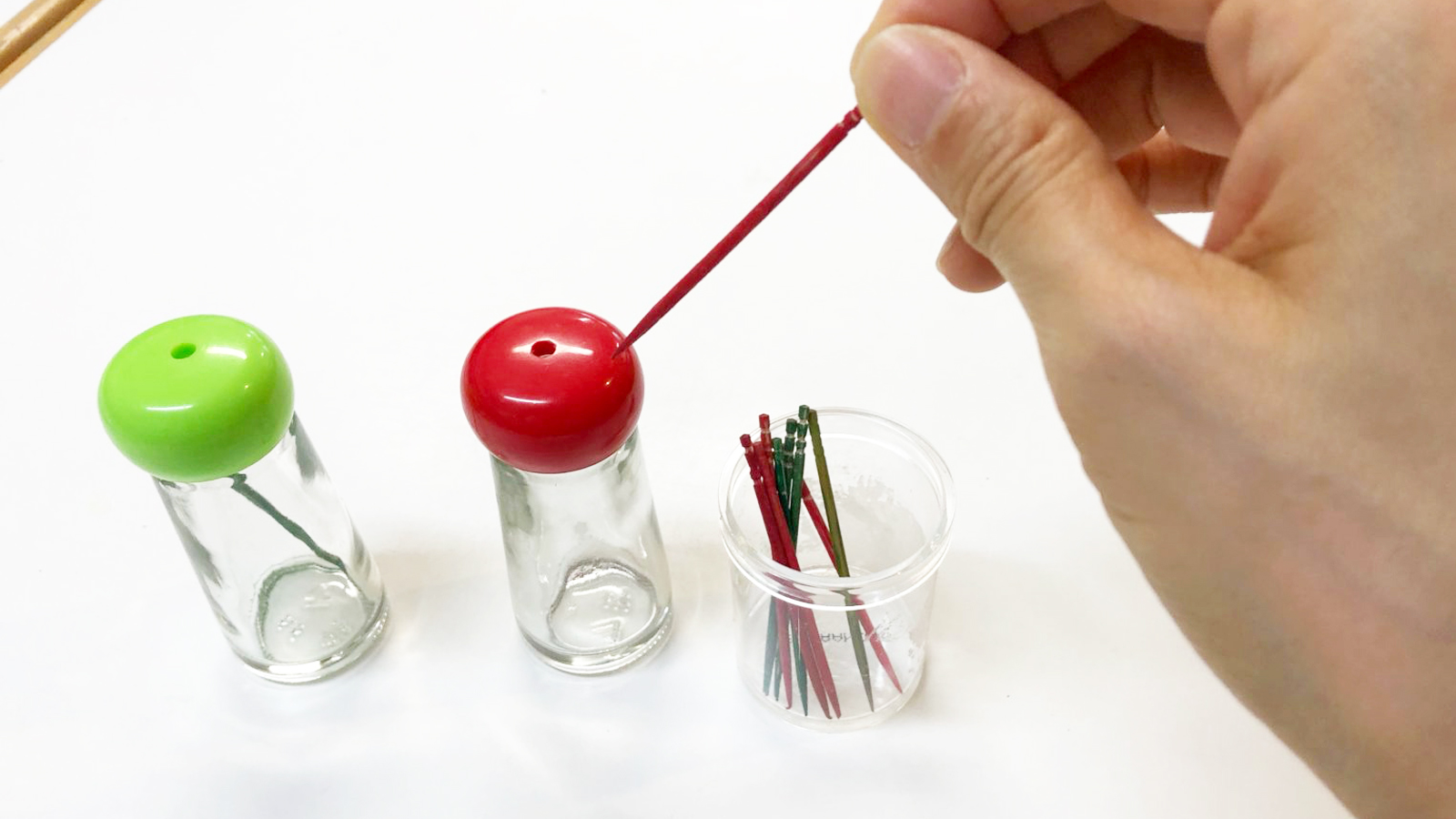

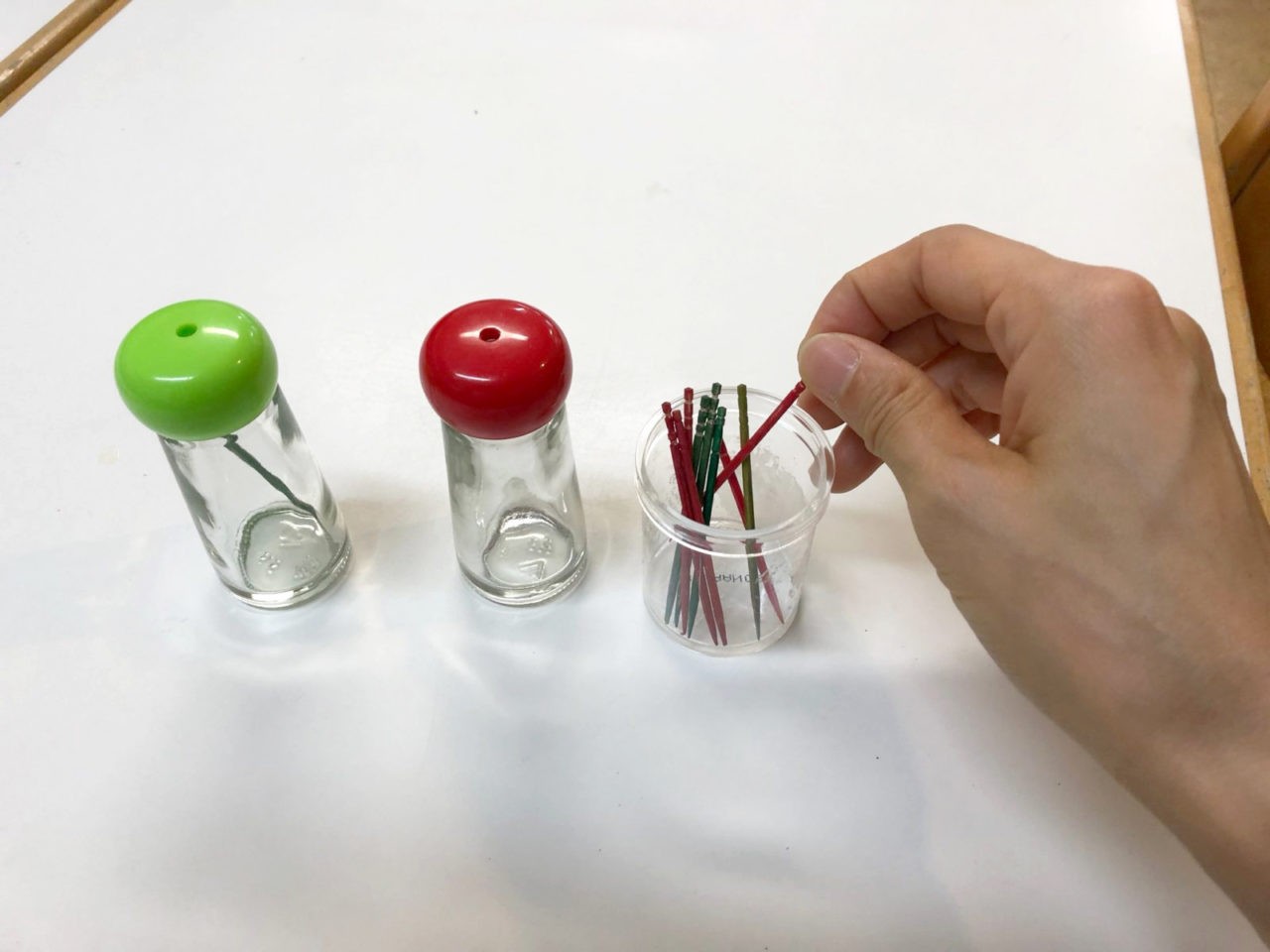

- カップからつまようじを1本取る

- つまようじを、調味料入れのふたの色に合わせる

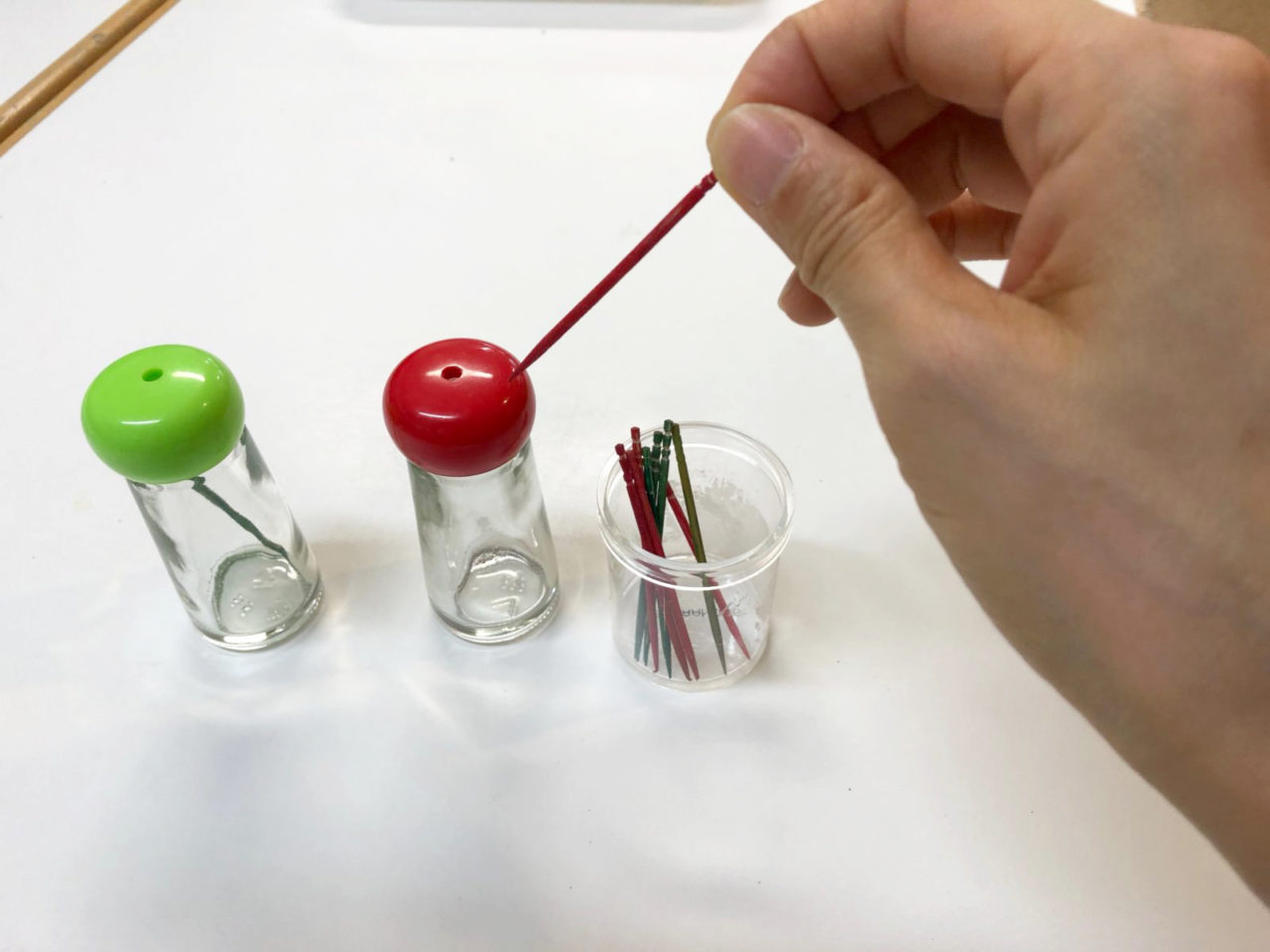

- 同じ色のふたの調味料入れにつまようじを刺す

- もう一本続けてやってみる

- 再び同じ色のふたの調味料入れにつまようじを刺す

- つまようじはカップにある分、全て刺す

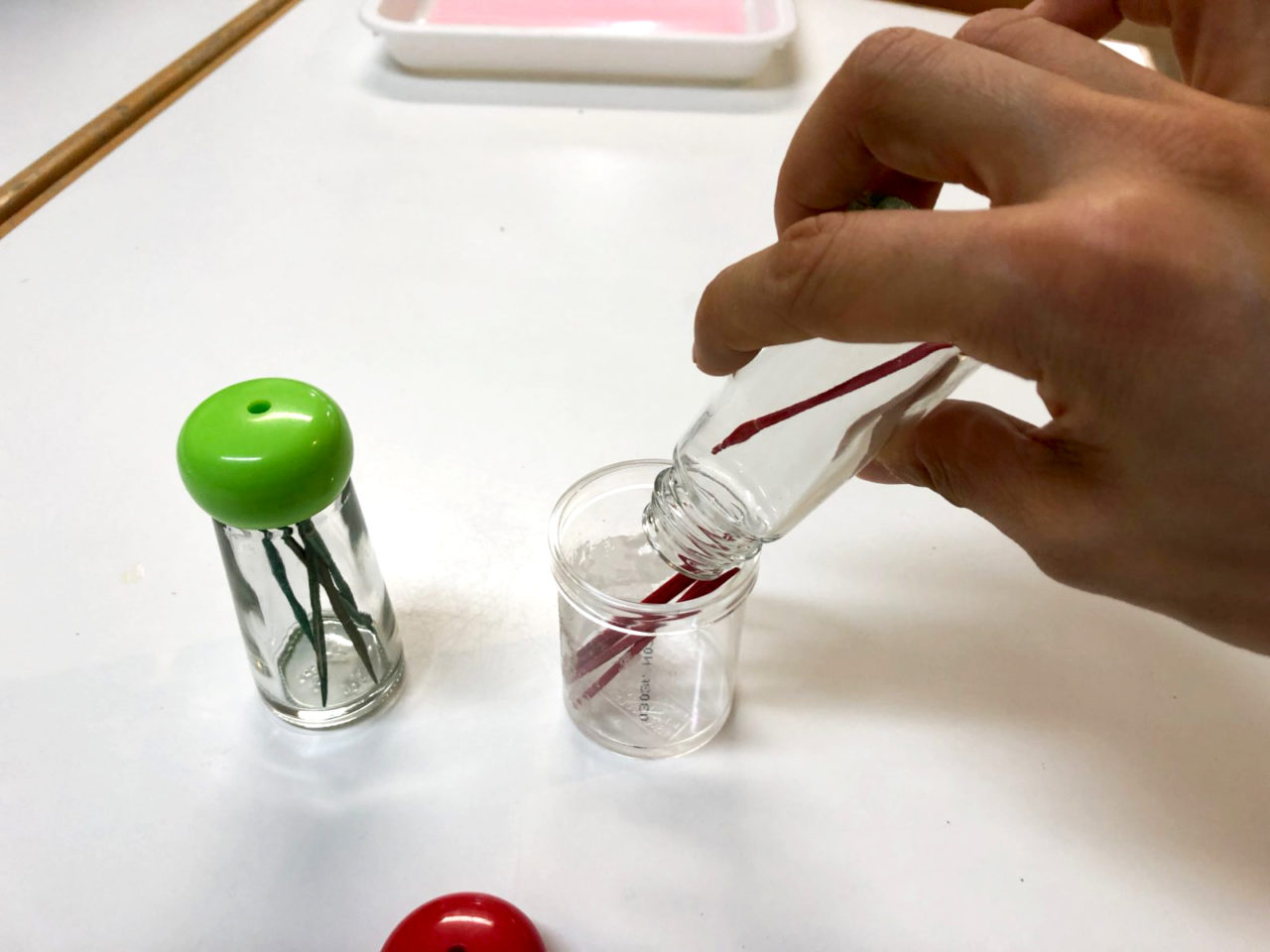

- ふたを開けるところをゆっくり見せる

- つまようじをカップに戻す

- もう一つのつまようじ入れは、子どもと一緒に開けてみる

- つまようじを全てカップに戻す

- 全て戻したらまたはじめから

調味料入れからカップへと戻したつまようじは、上下が逆になるためとがった方が上になります。

初めのうち大人が元通りにする手伝いをする必要があるかもしれませんが、慣れてくると子どもが再び穴に刺すときに、上下の違いに気がついて自分でそろえたり持ち替えて刺したりするようになります。

つまようじを1本ずつつまんで上下を持ちかえる手の動きは、子どもも慣れたらできるようになるので、大人がやり方をよく見せてあげてください。

再びふたを閉めて、はじめから繰り返してやってみてください!子どもがつまようじを振り回したり、口に入れないように見守ってください

応用編

- 調味料入れは1つからでもOK

今回作ったものは「色の分類」という要素を入れました。つまようじの扱いになれないうちは「穴に入れる」という要素のみに集中させてみるのもいいと思います。その場合は調味料入れを1個にして、つまようじは着色しません - 慣れてきたら3個に増やしてみる

調味料入れを3個、つまようじは3色にしてみるのも楽しいです

見せ方を工夫してみよう

子どもは日頃から大人がどんなふうに行動しているのかをよく見ています。比較的単純な動きならば、あえて大人が教えなくても子どもはすぐに真似できるでしょう。しかし複雑な動きを要するものについては、大人がしっかりやり方を見せてあげるほうが親切です。

本コラムでは、おもちゃの遊び方を見せるとき、必ず「ゆっくり見せる」ように書き添えていますが、日常生活でも同じことが言えます。子どもが「自分でやってみたい」と興味を持っているもののやり方をぜひじっくりと見せてあげてください。そんなときに、次のことを意識してみてください。

大人の手元が子どもからしっかり見えるように

子どもの隣に座る、場合によっては子どもの後ろから手を回すなど、子どもが見やすいように工夫します。子どもと向き合った状態では、子どもは反対側から見ることになってしまいます。

上の写真は、針の仕事を練習中の子どもに、玉結びのやり方を見せているところです。子どもは大人の手元を真剣に見ています。

動作はゆっくり、明快に

ゆっくり過ぎると思うくらい、スローモーションで動きを見せてください。子どもはその様子をじっくり見ています。

見せているときはしゃべらない

子どもが見ることに集中できるよう、しゃべらないようにしましょう。ついつい手を動かしながら説明したくなりますが、ぐっとこらえます。

子どもが挑戦している間は口を挟まない

やっている最中に「それ違うよ」などと言ってしまうのは、子どものやる気をそいでしまいます。さっと手を出して手伝ってしまうのも良くありません。「自分でやりたい時期」の子どもは、きっと手を出して欲しくないはずです。ひとまず子どもの挑戦を見守っていましょう。

子どもがしばらく苦戦しているならば「手伝おうか?」と声をかけてください。ちょっと手を添えてあげればうまく行きそうなときは、そっとサポートしてあげるのもいいですよ。

この記事を書いたライター

ライター一覧- 堀田はるなさん

-

-

モンテッソーリ原宿子供の家・モンテッソーリすみれが丘子供の家教員、保育士。アパレル業界、eコマース、金融など様々な業種でのマーケティング業務を経験後、教育の道へ転身。日本モンテッソーリ協会承認モンテッソーリ教員免許取得。著作「子どもの才能を伸ばす最高の方法 モンテッソーリ・メソッド」。