2018.07.13

おすわり、そしてハイハイができるようになった赤ちゃんは、次第に筋力をつけ、体の動きもスムーズになっていきます。そうなると、いよいよ次はつかまり立ちです。つかまり立ちについて気になることを、小児科医の宮島祐さんに聞きました。

お話を聞いたのは

- 宮島祐さん

-

-

東京家政大学子ども学部子ども支援学科教授、学科長、同大学院教授。東京医科大学医学部兼任教授〈小児科学分野〉専門:小児神経学、臨床脳波学、発達障害。保育士・幼稚園教諭を目指す学生に特別支援教育を中心に教鞭をとりつつ、かせい森のクリニック・東京医科大学病院で発達神経外来を担当。著書『小児科医のための注意欠陥多動性障害の診断治療ガイドライン』(中央法規出版)他。

index目次

つかまり立ちって、いつからするの?

9カ月頃には、ハイハイからつかまり立ちへ

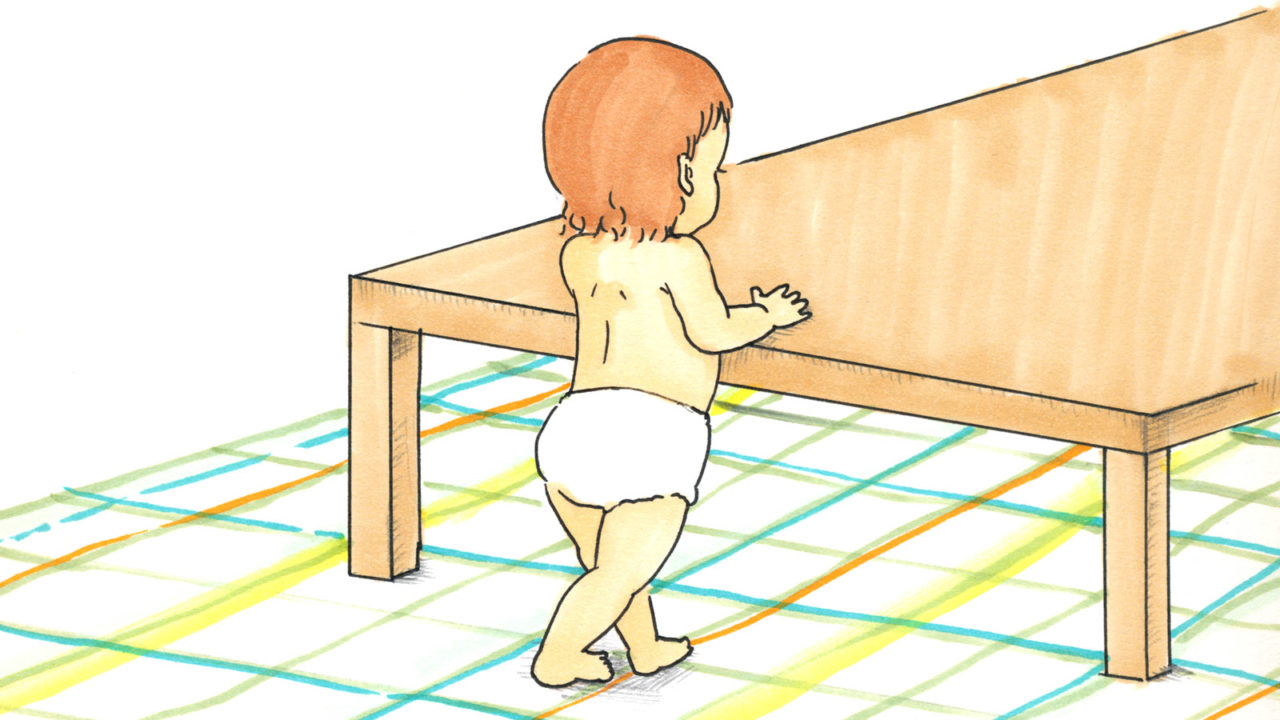

ハイハイができるようになった赤ちゃんは、自由に自分の興味のままに、素早く動き回るように。そして足腰の筋肉も発達する9カ月頃になると、ローテーブルや椅子、ソファなどを支えに、自分で体を引き上げようとするように。これが「つかまり立ち」です。

最初は膝で立つ「膝立ち」や、ぐらぐらと不安定なことが多いですが、やがて上半身をしっかりと保てるようになり、足だけの力で立っていられるようになります。

「つかまり立ちができるようになると、赤ちゃんの世界はこれまでの平面から立体へと大きく変化します。遠くにあるものや高いところにあるものも見えるようになり、興味関心を広げていきます。

でもその分、不安も強く事故のリスクも高まるので、ママのこれまで以上のサポートが必要です。危険がないように見守ることはもちろんですが、ママの笑顔や赤ちゃんが抱っこをせがんだり、不安なときにぎゅっと抱きしめてあげること――その繰り返しの中で、赤ちゃんは初めて見る世界を安心して楽しみ、成長していくことができるのです」

転倒など、安全対策はどうすればいい?

「立つ」ことで、ケガのリスクは高まります

つかまり立ちを覚えた赤ちゃんは、ちょっと目を離した隙にすぐに移動して、立ち上がります。成長の証としてうれしい反面、目が離せずに家事が進まずに困っているというママも多いはず。

この時期の赤ちゃんに大切なことは、いかに安全を確保するかということ。いつも誰かが横にいてあげられれば一番いいのですが、家庭ではそうはいかないのが悩みの種です。

「赤ちゃんのお気にいりのおもちゃを用意して、最初は一緒に遊んであげて、赤ちゃんがおもちゃに集中したタイミングで、そっとその場を離れるのはいいかもしれません。その際、少しなら動いても大丈夫なように、赤ちゃんの周囲を片づけておくことを忘れないように。

また、家事をしながらも赤ちゃんを視線の片隅に置いておくことも大切なことです。赤ちゃんに絶対にしてはいけないことに、直接禁止があります。頭ごなしに「ダメ」ではなく、代わりに集中して遊べるおもちゃを手渡すといった代替法で、乗り切ってください。

それでもどうしても困るという場合には、後頭部を保護するようなクッション付きのリュックを背負わせたり、ベビーサークルを上手に利用したりするのもいいでしょう」

6カ月でつかまり立ち。早すぎる場合の問題点は?

腕力と脚力がアンバランスなことも

つかまり立ちは、9カ月頃で2人に1人、7~8カ月でも3人に1人ができるようになります。早すぎることで問題ということはまったくなく、いつ、つかまり立ちができるようになるかは、その赤ちゃんが持っている個性。気にすることはありません。

ただ、ベビーサークルで長いこと過ごす赤ちゃんの場合、つかまり立ちを早くするようになる傾向があるそうです。それは、ハイハイをするスペースがないために、サークルの柵を利用して腕力だけで立とうとしてしまうからなのだとか。

「少し人より発達が早いということは、片や未熟な部分もあるということ。6~7カ月でつかまり立ちをする場合は脚力が未熟なことが多く、転ぶリスクはより高まります。

6カ月では、転んだ時に手を前に出して身を守る『パラシュート反応』もまだ出にくい時期なので、より注意深い見守りが必要です。未発達な足に体重をかけると、O脚やがに股になりやすいといった『うわさ』もありますが、そんなことは全くありませんのでご安心を」

つかまり立ちができたら、つたい歩きも

片方の足を持ち上げるようになったら、つたい歩きのサイン

1人でしっかりと立っていられるようになった赤ちゃんは、やがて片足をずらしたり、上げたりする余裕を見せるように。そうした様子が見られるようになったら、つたい歩きはもう、目前です。やがてカニ歩きのように足を送って移動するようになり、1歳のお誕生日の頃には足をクロスさせて、つたい歩きができるようになります。

「足を横にずらしてカニ歩きをしている段階は、まだ手の力が優先されている状態です。足をクロスさせることができるようになったら、手の力を借りずに体重移動をして動いているということ。

このように、足をクロスさせる動きが見られるようになったら、1人歩きも間もなくです。歩くという行動は、発達のなかで相当に高度なもので、いつできるようになるかは、本当に個人差が大きいもの。

立った、転んだと一喜一憂せず、ゆったりと成長を見守ってほしいですね」

つかまり立ちをサポートする遊び

遊びを工夫して筋力アップ!

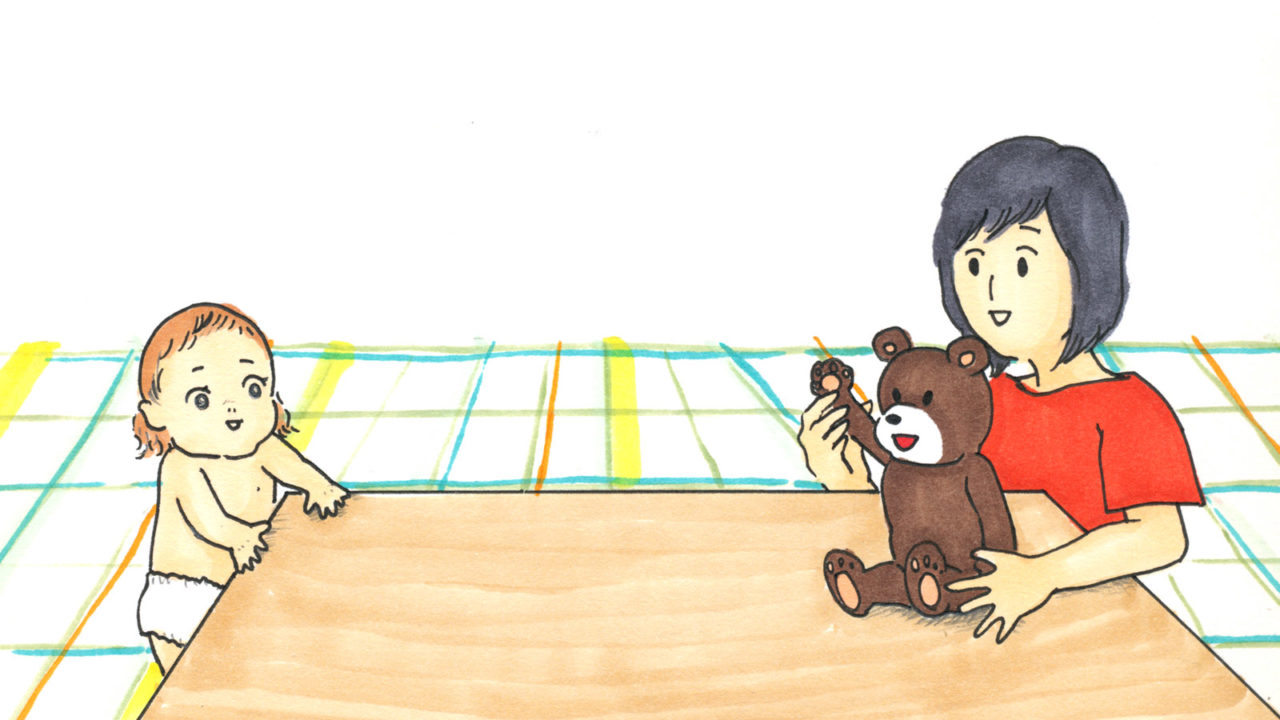

すっかり活動的になった赤ちゃんと、楽しい時間を過ごすことを一番に、遊び方を工夫してみるのもいいでしょう。たとえばママの膝の上でジャンプさせて遊べば、足の筋肉やバランスを鍛えることもできます。また、机のコーナーにお気に入りのおもちゃを置いて、ママが赤ちゃんに「おいで」と声がけすれば、つたい歩きを誘うことができるでしょう。

「特にこの時期の親子のふれあいはとても大切です。トレーニングとしてではなく、一緒に遊ぶ、スキンシップを図ることを目的に、こうした遊びに積極的に誘ってほしいですね」

砂場の泥んこ遊びがつかまり立ちをうながす?

何かを支えに立ち上がるようになった赤ちゃんは、やがて2本の足だけで立ち、自分の求めるものを自分の手でつかむようになります。そんなこの頃の赤ちゃんにとって手の発達はとても大切です。

「おもちゃではありませんが、砂場で泥んこ遊びをすることは、手の発達をうながす機会でもあります。衛生面を気にする場合、ボールプールなどでもいいでしょう。

自宅に遊具を用意する必要はまったくありませんが、施設などに遊びに行く際には、こうした遊びができる場所を選んでいくのもいいでしょう」

1歳になってもつかまり立ちしない。大丈夫?

「立ちあがる」ことは勇気がいること

体形がぽっちゃりさんや性格が穏やかなタイプの子は、つかまり立ちをするのが遅くなる傾向があります。また、早産の場合も全体的に発達が遅くなる傾向がありますので、1歳になってもつかまり立ちをしないという子もいるかもしれません。

また、赤ちゃんにとって「立ちあがる」ということは、ワクワクする行動である反面、怖いことでもあります。一度でも転んで痛い思いをしたら、再びチャレンジするのは勇気がいることでもあるのです。

「大人でも運動が得意な人と苦手な人がいるのと同じように、ぽっちゃりさんやのんびり屋さんの中には、体をフルに使うことが苦手な子がいます。人にはそれぞれの持ち味があるので、焦らずに見守ってあげてください。

赤ちゃんの行動の最大のモチベーションは、興味を持つこと。たとえ転んで痛い思いをしても、立ち上がったときの世界が興味深いものであれば何度でもトライを繰り返します。

安心して新しい世界を堪能できるように、最初はママの膝の上で立たせてみたりするのもいいでしょう。ただし、1歳を過ぎて腕立ての姿勢も取れていないという場合は、小児科医に診てもらってください」

つかまり立ち期に、気をつけたい事故は?

大人が好むインテリアには危険がいっぱい

赤ちゃんは行動範囲が広がり、活動的になる時期なので、ちょっと目を離した隙に危険な場所に行ってしまうこともあるので、目が離せません。フローリングの床は立つことを覚えたばかりの赤ちゃんにとっては滑りやすく、転倒の可能性もあるので、裸足か滑り止めのついた靴下を履かせる安心です。

また、ラグなどを部分的に敷いてある場合、ラグの段差につまずくこともあるので、赤ちゃんの歩行が安定するまでの間は、思い切って片づけてしまうこともおすすめです。

「大人が好むインテリアは、赤ちゃんにとっては危険なことがたくさんあります。ぜひ一度、ママも赤ちゃんの目線の高さになって、周囲を見渡してみてください。赤ちゃんと自分の見えている世界のちがいに気がつくと思います。

たとえばテーブルクロスは、下から見れば引っ張ってみたくなるものの一つでしょう。そして、実際に引っ張れば上に置いてある食器がすべて赤ちゃんに降りかかってしまいます」

高いところにも手が届くようになり注意が必要

赤ちゃんの行動範囲が広がるこの時期から、転倒、転落、誤飲などの事故も増えていきますので、十分な注意が必要です。机の角のガードや、ベビーゲートを上手に使って赤ちゃんを守ってあげてください。

転倒は、自分で転ぶ程度であれば、大ごとになることはほとんどないので神経質になる必要はありません。でも床に突起物があれば、ケガのリスクは高まります。きょうだいが遊んだブロックなどにも注意が必要です。

「赤ちゃんが転ぶことに神経質になりすぎる必要はありません。転ばないようにと、先に手を出しすぎると逆に上手な転び方を身に着けられない可能性もあるので、少々転んでも大丈夫なように、部屋の中を整えておくといいでしょう。

また、つかまり立ちを始めた赤ちゃんは、机の上、棚の上に置いてあるものにも興味津々です。この頃から、誤飲の事故も増えますので、物は置きっぱなしにせず、シンプルな暮らしを心がけてください」

0~1歳の窒息や誤飲の原因上位5位

| 0歳 | 1歳 | |

|---|---|---|

| 1位 | 包み・袋 126人 | タバコ 48人 |

| 2位 | タバコ 61人 | 薬剤等 28人 |

| 3位 | その他の玩具 42人 | 電池 27人 |

| 4位 | ミルク(乳児用) 18人 | その他の玩具 25人 |

| 5位 | 電池 13人 | 洗剤等 24人 |

出典:東京消防庁 STOP!子どもの「窒息・誤飲」。平成28年中に東京消防庁管内で救急搬送されたもの

この記事を書いたライター

ライター一覧- 毛利マスミさん

-

-

フリーライター&エディター。娘が幼児の頃「勉強するなら今しかない」と思い立ち、社会人学生となって臨床心理学を修める。さらに赤ちゃん好きが高じて、保育士免許も取得。中学生となった娘に「孫育てが楽しみ」と言っては、煙たがられています。