2020.09.21

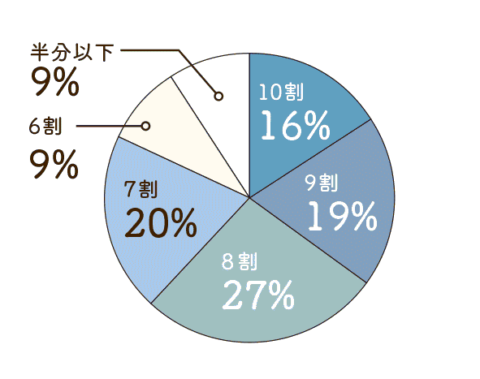

パパの家事参加も増えてきているとはいえ、読者アンケートによると、未だに80%以上のママが「家事の7割以上」を担当していると感じています。これからの共働きファミリーの家事シェアはどうあるべき?佐光紀子さんに聞きました。

index目次

お話を聞いたのは

- 佐光紀子さん

-

-

翻訳家、ナチュラルライフ研究家。2016年から上智大学大学院で日本の家事のあり方を研究し、修士号を取得。近著に『「家事のしすぎ」が日本を滅ぼす』(光文社)、『家事のワンオペ脱出術』(エクスナレッジ)がある。

Q:家事の全体量のうち、ママの担当分はおよそ何割ですか?

家事は「お母さんの愛情のバロメーター」ではありません!

日本では仕事も育児も頑張りつつ、「家事もちゃんとやらなきゃ」と考えているワーキングマザーが多いですよね。それは、令和ママたちの親世代で多数派だった専業主婦にとって、家事は「お母さんの愛情のバロメーター」だったから。

丁寧に作った食事や、掃除が行き届いた家は「いいお母さん」の象徴で、家事をちゃんとやるほど「家族に愛情を注いでいる」と評価されていました。そんな価値観の中で育った人にとって家事はお母さんの責任。ちゃんとできないと 「愛情不足かな」「私はダメな親だ」などと罪悪感を感じてしまうのです。

つらくても「家事はきちんとやらなくちゃ」と頑張っている人は、昭和の価値観や昔ながらの世間体が「呪縛」になっているのかもしれません。ですが、もう時代は令和。そろそろワーキングマザー&ファーザーは、この呪縛から自分たちを解放するべきでしょう。

家事は「家族が楽しく暮らすための生活技術」

家事は単なる「家族が楽しく暮らすための生活技術」です。愛情のバロメーターではありませんし、もちろんママの責任でもありません。そう割り切って呪縛から解放されると、家事がグンと手放しやすくなります。

家事でママが疲れて不機嫌でいるより、頑張らずに機嫌よくいるほうが、家族にとって「楽しい暮らし」ですよね。

家事シェアで考えるのは「何から逃げたいか?」

ママの家事負担を減らすには、単純な作業時間だけでなく気持ちの部分も大切です。「自分は何から一番逃げたいか?なんでそんなにイヤなのか?負担に感じるのか?」と考えてみてください。そして、それを「どうすれば自分がやらずに済むか」を、パパに相談してみましょう。

例えば「毎日の夕食作りがツライ」なら、以下のようにいろいろ手はあります。 「ママが作るべき」と思い込まないで、選択肢を広げましょう。

夕食の選択肢はこんなにある!

「夕食はシンプルメニュー」「必ず外食」という国もあります。夕食は「楽しいコミュニケーションの場」とポジティブに割り切ってみましょう。栄養も数日間でバランスがとれれば問題ありません。

パパ

「早く帰れる日はパパが作る」など担当分けしてもいいですし、「朝、パパが野菜を切っておく」など作業ベースの分担もアリ。献立を考えるのが負担なら、パパに1週間分を考えてもらっても。

買い置き・作り置き

冷凍食品や、真空パックのお総菜など、すぐに食卓に出せるものは使い勝手が◎。休日に余力があれば自分で作り置きして、冷蔵・冷凍しておいてもいいでしょう。

買便利な道具・家電

調理時間を短縮できる道具や、自動調理器、食洗機などの家電もたくさんあります。ママの悩みを話して、パパに解決ツールを探してもらってもいいですね。

外食・テイクアウト・お惣菜

外食やテイクアウト、お総菜は「心強い味方」だと考えて。子どもが好きなものはもちろん、「自分では作れないもの」を選べばさらに利用価値大です。

デリバリー

最近はデリバリー可能な店が急増。帰宅電車の中からネット注文で配達時間を指定すれば、時間の有効活用にもなります。

ミールキット

カットした食材と調味料がセットになったミールキットを使えば調理の手間が大幅減。でも「手作り感」が出ます。

家事代行

1週間分の料理を作り置きしてくれる料理の代行業者が人気上昇中。好き嫌いにも対応してもらえます。

Check!家事代行サービスを利用したいときは

家事代行業者は数多くありますが、どこがいいかは相性や担当者のスキル次第。利用初心者には、個人業者よりもしっかりした会社組織の業者がおすすめです。社員教育や研修がありますし、もしトラブルがあってもクレームが言いやすいでしょう。

「興味はあるけど料金が…」と迷っている人は、割引キャンペーンの期間などに試してみてください。実際やってもらって、 自分が 「頼んだ甲斐があった」と思うか、 「お金がもったいなかった」と思うかでコスパを判断しましょう。

「掃除や料理を頼みたいけど、家が汚くて恥ずかしい」 という人もいますが、家事代行の人はプロ。余計な見栄をはる必要はありません。 気になるときは、相談の段階で「散らかってるのですが、大丈夫ですか?」と言っておけばOKですよ。

※この記事は、2020年9月発行の「ぎゅって10月号首都圏版」に掲載した記事を再編集したものです

イラスト/シュクヤフミコ