2019.04.27 / 2019.05.13

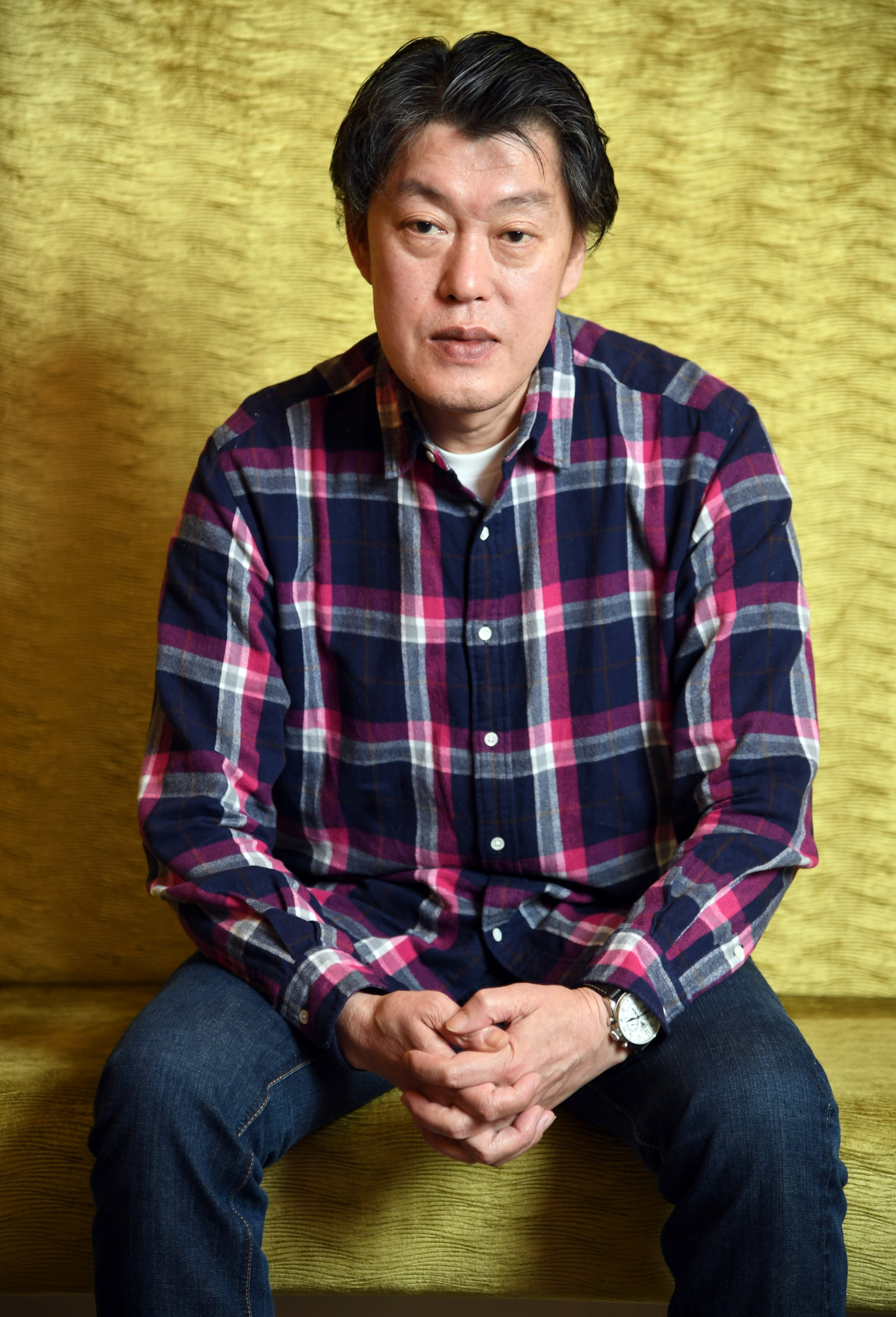

2児のパパ目線、そして新聞記者の目線で子育てや世の中の気になることを読み解く、高橋天地さんの「新聞記者パパのニュースな子育て」。今回は4月26日、全国公開のアニメーション監督、原恵一(59)の新作「バースデー・ワンダーランド」について。

GWに見たい!映画「バースデー・ワンダーランド」

映画「クレヨンしんちゃん」シリーズの「嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲」などで知られるアニメーション監督、原恵一(59)の新作「バースデー・ワンダーランド」(4月26日、全国公開)は、引っ込み思案で怖がり屋の少女が未知の世界への冒険を通してたくましく成長するまでを描くファンタジー。

原監督はロシア出身の無名の若者をキャラクターデザイン担当に抜擢(ばってき)し、色彩豊かな水彩画のような世界をつむいだ。

新味を出したい

「子どもたちも楽しめる華やかな作風のファンタジーは経験が少なく、不安はあった。ただ、引き受けたからには自分にしかできない新味を出したかった」。原監督は製作の発端を語る。

原作は児童文学「地下室からのふしぎな旅」(柏葉幸子著)。映画について「キャラクターも描写も原形をとどめないほど脚色を加え、完全に私たちのオリジナル作品に仕上げた」と強調する。

「斬新な絵がほしい」。そんな思いを抱いていた原監督がキャラクターデザインに起用したのが、ロシア出身で現在は日本に住む無名のイラストレーター、イリヤ・クブシノブ(29)だ。

クブシノブはモスクワの専門学校でデッサンや建築を学んだ後、ゲーム会社でデジタルイラストを手がけた。現在はフリーとなり、若い女性のイラストなどを精力的に描いている。

原監督は、書店でクブシノブのイラスト集を偶然手に取り、初めてその存在を知った。若い女性たちをモデルに自然でみずみずしい表情を切り取った絵に魅了された原監督は、思わず「これだ」と驚きの声を上げたという。

その場で、映画のキャラクターデザインを頼もうと決断。すぐに連絡をとった。

誰の絵にも似ていない

原監督はクブシノブの描く女性たちの魅力について、「いずれもさっぱりと清潔感が漂い、りんとしている。何より、既存のアニメ作品に登場したどの女性キャラクターにも似ておらず、新鮮。そこが一番重要な点だった」と指摘する。

最初は日本人が描いたものと思っていたが、つぶさに見ると、女性たちの顔立ちや表情にどこか異国情緒が漂っている。作者のプロフィールを調べる過程で、初めてロシア人と知った。

原監督から連絡を受けたクブシノブは「アニメの本場日本で巨匠と大きな仕事ができ、夢のようだ」と喜んだという。

今作の主人公である小学6年生のアカネ(声・松岡茉優)は、黒目が大きく、黒髪のおかっぱ頭。その造形について、原監督は「イラスト集に登場する女性たちが漂わせる大人の雰囲気を保ったまま、幼いアカネの姿に落とし込んだ」と説明。

子どもを描いた経験がないクブシノブは、当初は意識的にかわいらしさを強調した絵を描き続けた。原監督は「自分の持ち味を大切にしてほしい」と何度も描き直させたという。最終的に大人でも子どもでもない、独特な魅力を持ったアカネが生まれた。

絵を楽しんでもらう

今作は説明的なせりふを極力排した作風が特徴だ。「観客には筋を追うだけではなく、絵もじっくりと見てもらいたい。想像力を刺激したかった」という。

その背景には、「親切すぎるくらい場面を説明するアニメ作品が目立つ昨今の生ぬるい風潮への反発があった」と語気を強める。

説明を少なくすることによるメリットもある。「作中に空白を作れば余韻が生まれ、映画がより豊かになり、観客の心にいつまでもしみじみした感じが残る」

ただ、さじ加減を間違うと、すべてがぶちこわしとなる。「とても勇気がいることだから、世の監督たちはやりたがらないのだ」と原監督は語る。

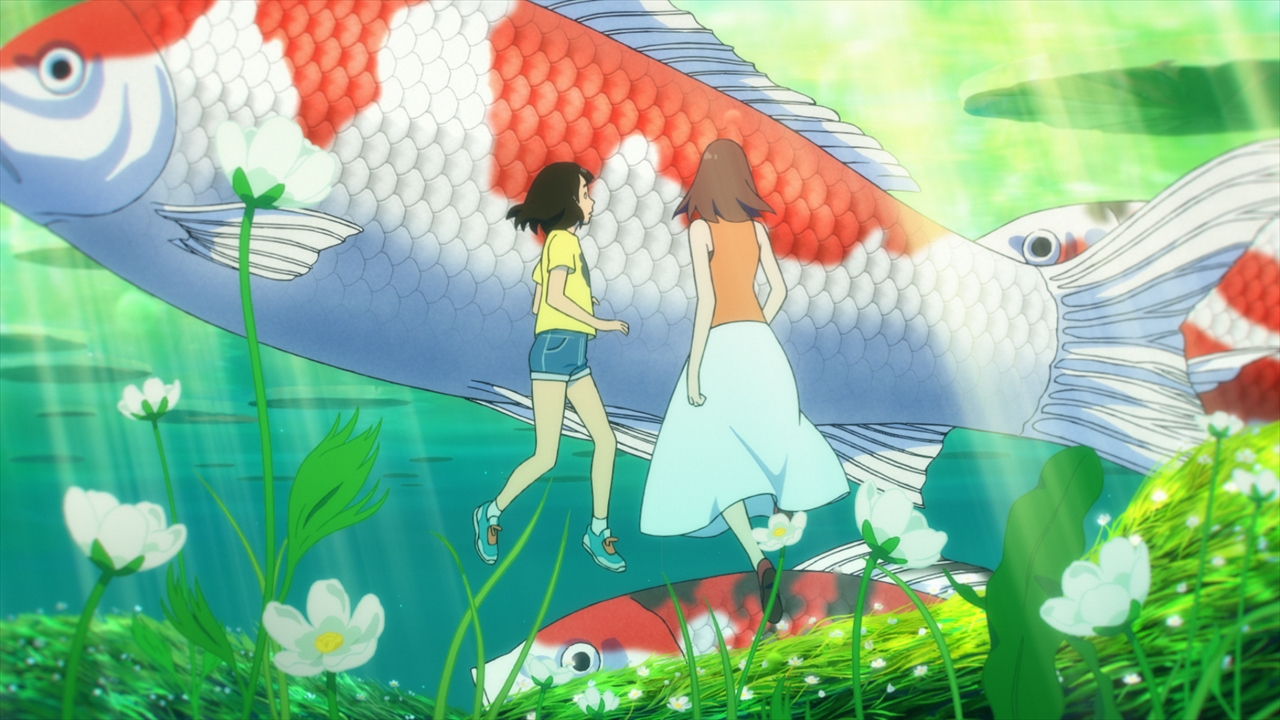

作中にはピンク色の巨大な鳥、まん丸の体形の羊の群れ、裁判官の猫、人が乗れる巨大で色鮮やかな鯉など個性的で愛らしい生き物が次々と登場。ワンダーランドの風景は美しい水彩画を鑑賞しているかのような気持ちにさせる。

こうした風景や建物、動物のデザインを手がけたのもクブシノブだった。完成作を試写で見た原監督は「筋だけでなく、観客を視覚的にも楽しませるのもファンタジーの重要な役割だと痛切に感じた」と強調し、クブシノブの努力をねぎらった。

また、勇気を出してワンダーランドの危機に立ち向かったアカネを念頭に、原監督は「慣れた世界に安住せず、新しい世界に踏み出す勇気を大切にしたい」との思いを強くした。

「ファンタジーにとりわけ関心があったわけではない私だが、完成作を見て、これまで見ていたアニメの世界とは違うものが描けたと思う。今後も作品づくりでは、勇気を持って新たなことに挑戦したい」

この記事を書いたライター

ライター一覧- 高橋天地さん

-

-

1995年、慶應義塾大文学部独文学専攻を卒業後、産経新聞社へ入社。水戸支局、整理部、多摩支局、運動部などを経て、SANKEI EXPRESSで9年間映画取材に従事。現在は文化部。学芸班(文学)、生活班(育児、ファッション、介護、医療、食事、マネーなど)を経て、2017年10月から芸能メディア班に所属し、映画取材を担当。2019年5月1日より公式サイト「産経ニュース」のWEB編集チームに所属