2019.06.01 / 2019.06.03

“学祭”って響き、めっちゃ懐かしくないですか?「学祭なんて、専門分野に特化して子連れ向けな場所じゃないわ(その分野に興味ない人には面白くない)」と思い込んでたのですが。

ふと訪れた某大学の学祭が、ファミリーを対象とした企画が多くて、丸一日いても遊びきれない充実さ!そうと知ったら、いろんな学祭に行ってみたい!

え?うちの子、こういうのに興味あったん??と意外な好みに気付くこともあるかも。

学校によって、春・秋に分かれて開催されているので、これから開催予定の学校をチェックして、ぜひ足を運んでみてください。来年度の参考のためにも、今年わが家が訪れた学校を2校紹介します。

地域×大学のコラボ『いばらき×立命館DAY 』

関西で人気ある大学の一つ「立命館大学」の大阪いばらきキャンパスで毎年5月に行われるイベント。地域企業と協力して開催されるイベントで、出展内容がかなりファミリー向け。

学生パワーで盛り上がるブース・大手企業の本格的な出展・子ども向けの多彩な企画など盛りだくさんで、お出かけ前にどのブースを攻めるか決めていた方がいいくらい。

のりもの大好きな息子がまっすぐ向かったブースは、やはり乗り物に関する展示。消防車やら、ヤマトの宅配者やら、高速道路のパトロールカーやら、はたらくくるま大集合状態。

大規模なプラレール展示には、子鉄だけじゃなく、ママ鉄・パパ鉄も群がり。

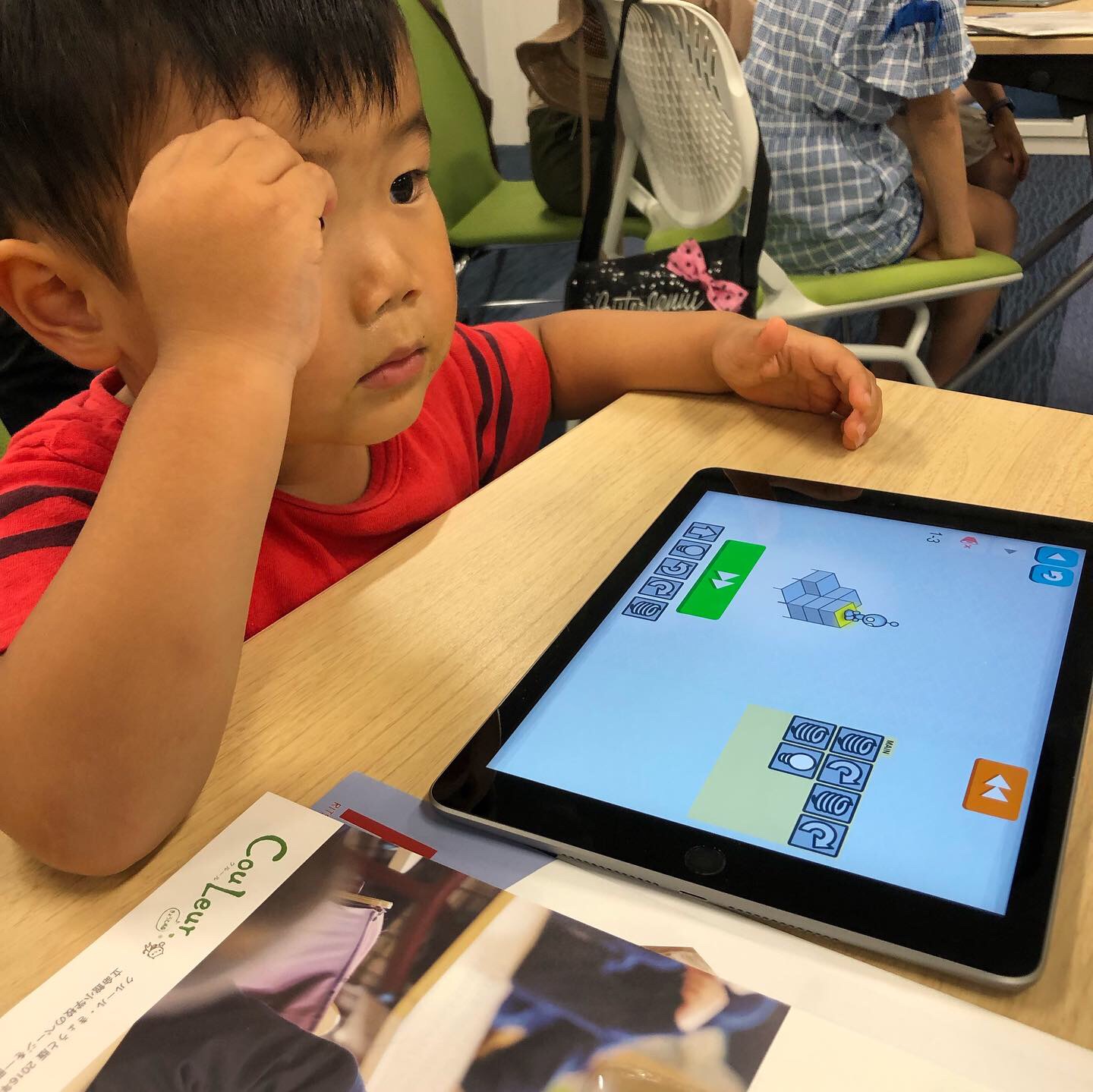

立命館小学校の紹介もかねて、いま話題のプログラミング授業が無料で体験できたり。

学生さんたちによる縁日も充実してて大賑わい。

食事にもおやつタイムにも困らないほどたくさんの飲食ブースがあって、一風堂ラーメンなど本格的なブースも。

学生さんのブースは、お昼のピークを過ぎると凄い勢いで値下げ。すっごくお得に(笑)!

お客さんの呼び込みも若々しくて、キラキラ眩しくて、私もあの輪の中に混じってキャピキャピ(死語)したいわ。

遊びのブースだけでなく、子育てに関するパパママ向けのセミナーがオープンな場所で随時行われていて、通りがけに気軽に聴けたり、質問しやすいような雰囲気。

悩みはあるけれど、がっちりしたセミナーに参加するのは億劫で…ていう人にも参加しやすい範囲気がても魅力的でした!

お船の学校『深江祭』

神戸大学海事科学部がある深江キャンパスで毎年5月末に行われる「深江祭」。

神戸大学のメインとなる六甲台キャンパスでの学祭(秋開催)に比べるとかなり小規模の学祭だけど、海技士の育成・海事に関する研究をしている学部らしく専門的で濃ゆ~い内容の学祭。

整理券即配布終了の「深江丸体験乗船」

キャンパス海側にある岸壁には、大学所有の小型ボートやヨット、練習船が入出港できるようになっていて、学祭ではこれらのお船たちに実際に乗ることができるんです!特に練習船「深江丸」の乗船は毎年超人気。

というわけで、深江丸に乗り込んで神戸港クルーズ。

なかなか見ることができない操船中の船橋内(操舵室)に入れたり、実習生が生活する居住スペースを見学できたり、一般的なクルーズ体験とはちょっと変わった体験内容。

タイミングを見て、操舵体験もさせてもらえます。子ども達が操舵体験しているときでも船長からの指示が入れば、航海士と一緒に操舵を動かして指示通りの方向に。

「乗船中のみなさーん!船の舵は今、ウチの子が切ってるんですよー!」と大声で自慢したい。

内容が深すぎて面白い各研究室ブース

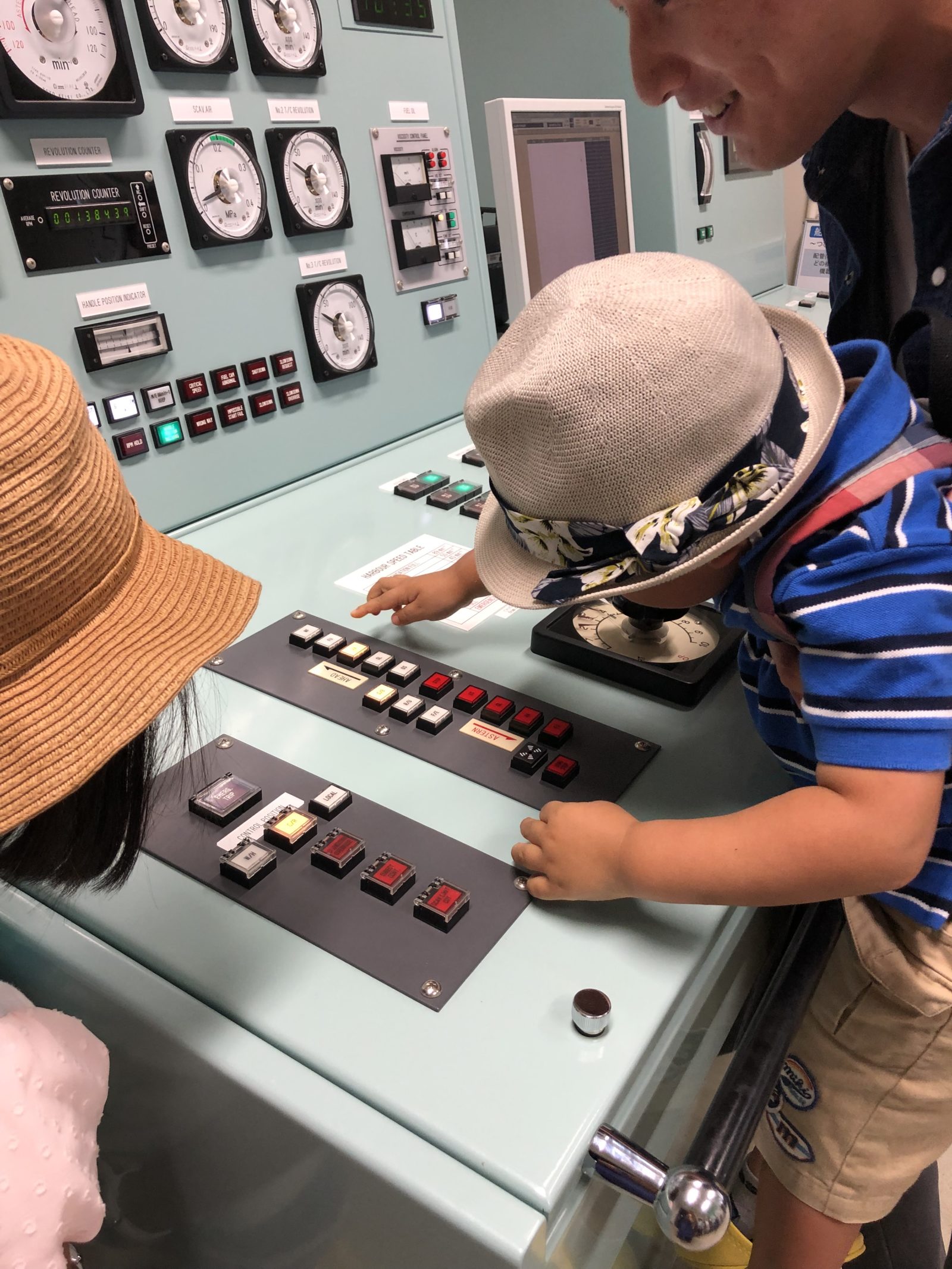

ある研究室では、シミュレータを使った疑似体験。

航行中の船舶のメインエンジンが急にストップ。赤い警報ランプがチカチカ光り、機関士たちは即座に対応。コントロールパネルのスイッチをパチポチ押して緊急措置。無事に復旧、おめでとう~!ていう一連の流れが、うちの子たちはとても興味深かったようで。

この後に深江丸の乗船をしたのですが、娘はずっと機関士と一緒にコントロールパネルにはりついてました。

機関系統に興味を示すとは、意外だった!!

超伝導の研究室では、超低温の世界を体験。液体窒素を使ったあらゆる遊びをさせてもらいました。お花を瞬時に凍らせてバリバリ~と手で砕ける定番技から、

液体窒素が蒸発する際の力を利用したベーゴマ風ピンポン対決など、子ども達が群がりまくり。

扱い注意だけど刺激的な科学実験って実際に体験できる機会が少ないから子どもも大人も大興奮でした。

面白すぎてかなり長居してしまったわー。“超伝導”なんて聞くと、難しそうで敬遠しそうなテーマだけど、こんなに不思議な超低温の世界と結びつく研究だなんて、科学っておくが深いよねー。

あわよくば、刺激を受けて勉学に勤しんでくれないかな…。

リンク一覧

weekly ranking

この記事を書いたブロガー

ブロガー一覧-

さいかなさん

-

-

フルタイムで働くママ。仕事もバリバリこなしたい!でも家庭も大事にしたい!何を優先すべきか日々模索中。趣味はおでかけ。ヒマさえあれば、旅行ガイドブック読んで脳内トリップ!