2022.10.05

秋と言えば「読書の秋」ですね。息子の通う小学校では月に一度、保護者(希望者)がクラスの子どもたちに絵本の読み聞かせを行っています。

私の場合は長男が入学後にママ友に誘われて読み聞かせデビューをすることになりました。読み聞かせの時間自体は、10〜15分と時間は限られるのですが、授業参観日とはまた違ったクラスの雰囲気も感じとることができるのでやって良かったです。

ただ、悲しいことに小学校3年生となった長男にはもう既に「読み聞かせ、来ないで」「授業参観、来ないで」と度々言われてしまいます。もうそんな事を言うのかと寂しい反面、それも成長なのだなと思うようにしています。

小学校1年生の次男は「ママ、来て~」とまだまだ言ってくれるので読み聞かせに参加させてもらうことにしました。お子さんによるのかもしれませんがこういった学校行事は、小学校低学年のうちにたくさん行っておくべきだなとしみじみ感じています(泣)

コロナの関係で読み聞かせが中止続きだったのですがようやく解除となったので、今年度初めての読み聞かせとなりました。

そこで、幼児さんはもちろん小学校低学年向けの読み聞かせ絵本で、盛り上がる事間違いなしの絵本をご紹介したいと思います。

絵本の読み聞かせって何?どんなことをするの?当日の流れは?など、どなたかの参考になりましたら幸いです。

絵本の読み聞かせの流れ

まず教室に入り、クラス皆の前に立ち、自己紹介を行います。

「おはようございます。今日は絵本の読み聞かせに来ました。〇〇のお母さんです。宜しくお願いします。」と言ったように簡単な自己紹介をします。その時、知っている子どもたちからは「あ、〇〇のお母さんだ~」なんて言葉が飛んでくることもあります。

そして、「今日は「〇〇(絵本のタイトル)」を読みます。」と読み始めます。

「その本、読んだことある~」「その本、この間読んだ~」などといった子どもの反応があることもあるので、そういった場合は違う本に差し替えることもできるので臨機応変に対応できるようにしておきましょう。

または、数冊持って行って「今日は〇〇と〇〇を持って来たんだけど、どっちの絵本がいいかな?」とその場で多数決を取って決めても面白いです。少数派の子たちがいた場合、「次回、こちらの絵本を読もうね~」などと声を掛けてあげても良いかもしれません。

読む本が決まったら、読み始めていきます。時間が余ってしまうこともあるのでその際は、時間調整を考えながらもう1冊読むこともありました。

私の場合はこんな感じで行っています。一人の時は一人で行いますが、二人でやる時は1冊ずつ短い絵本を読むといったやり方もあります。

読み聞かせ終了後、クラスによっては、全員で「(せ~のっ)ありがとうございました」とお礼を言ってくれることもあれば、挙手をして感想を言ってくれることもあるので嬉しいですし、やりがいを感じます。

【1年生】読み聞かせで盛り上がった絵本

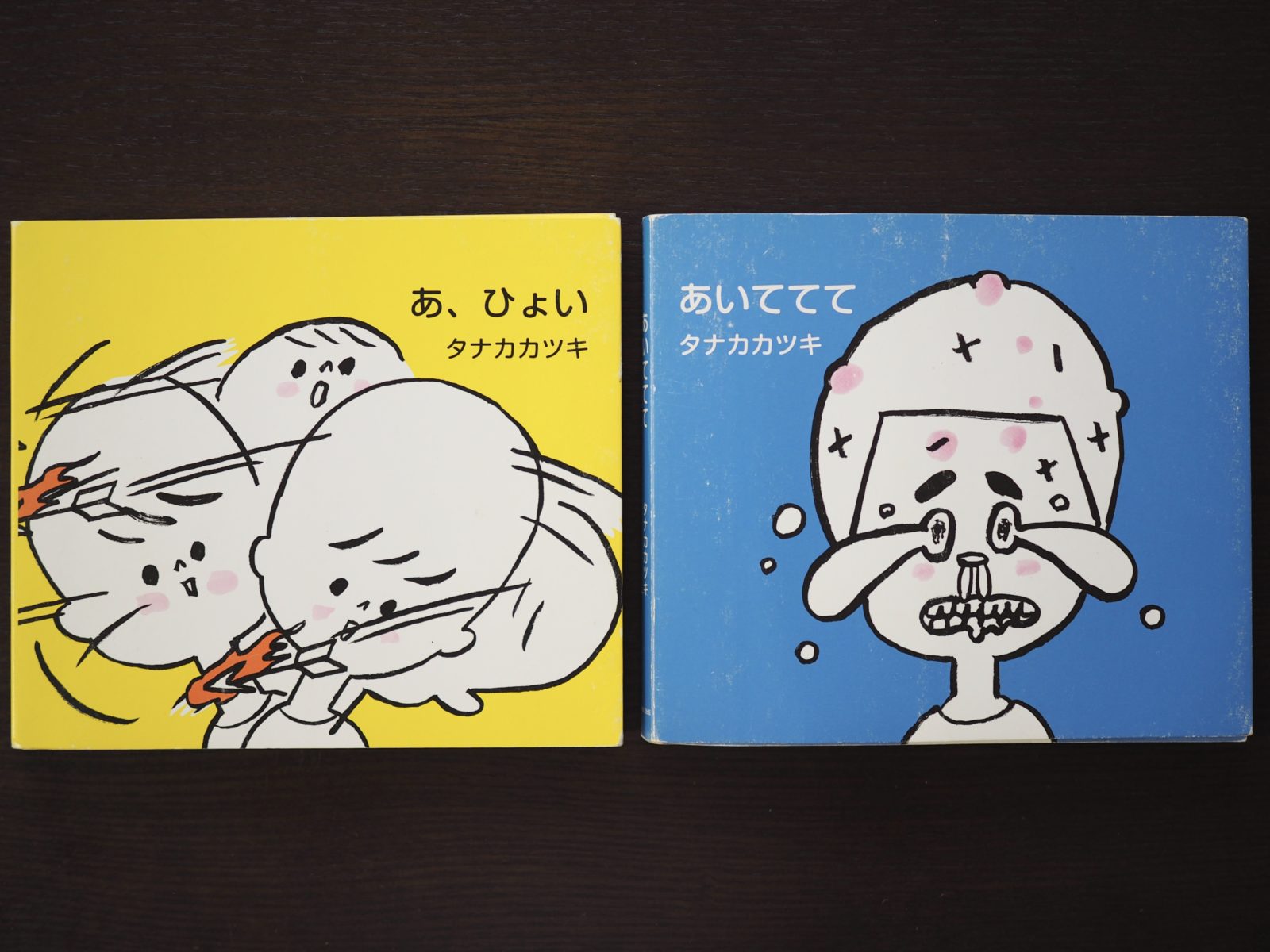

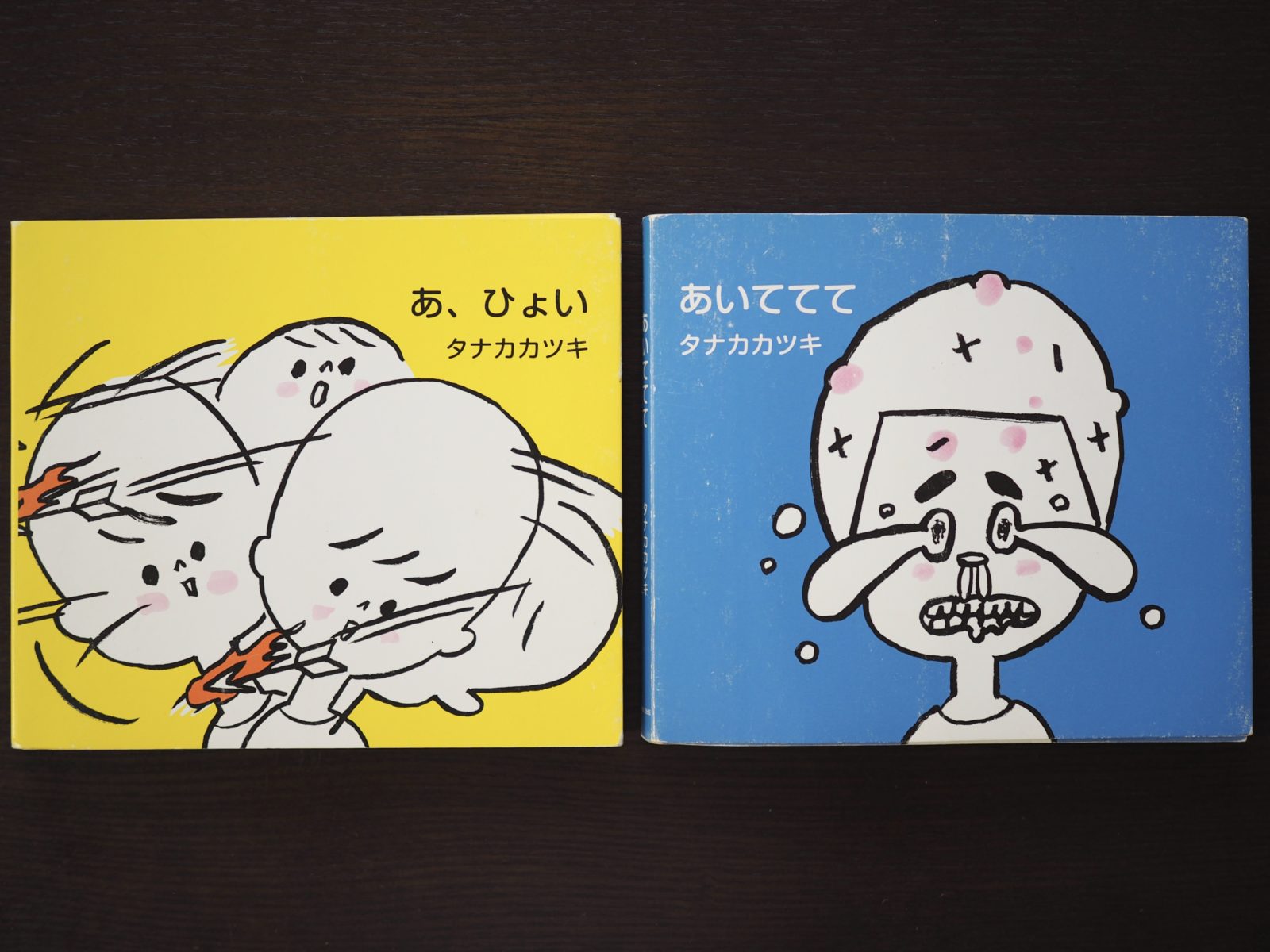

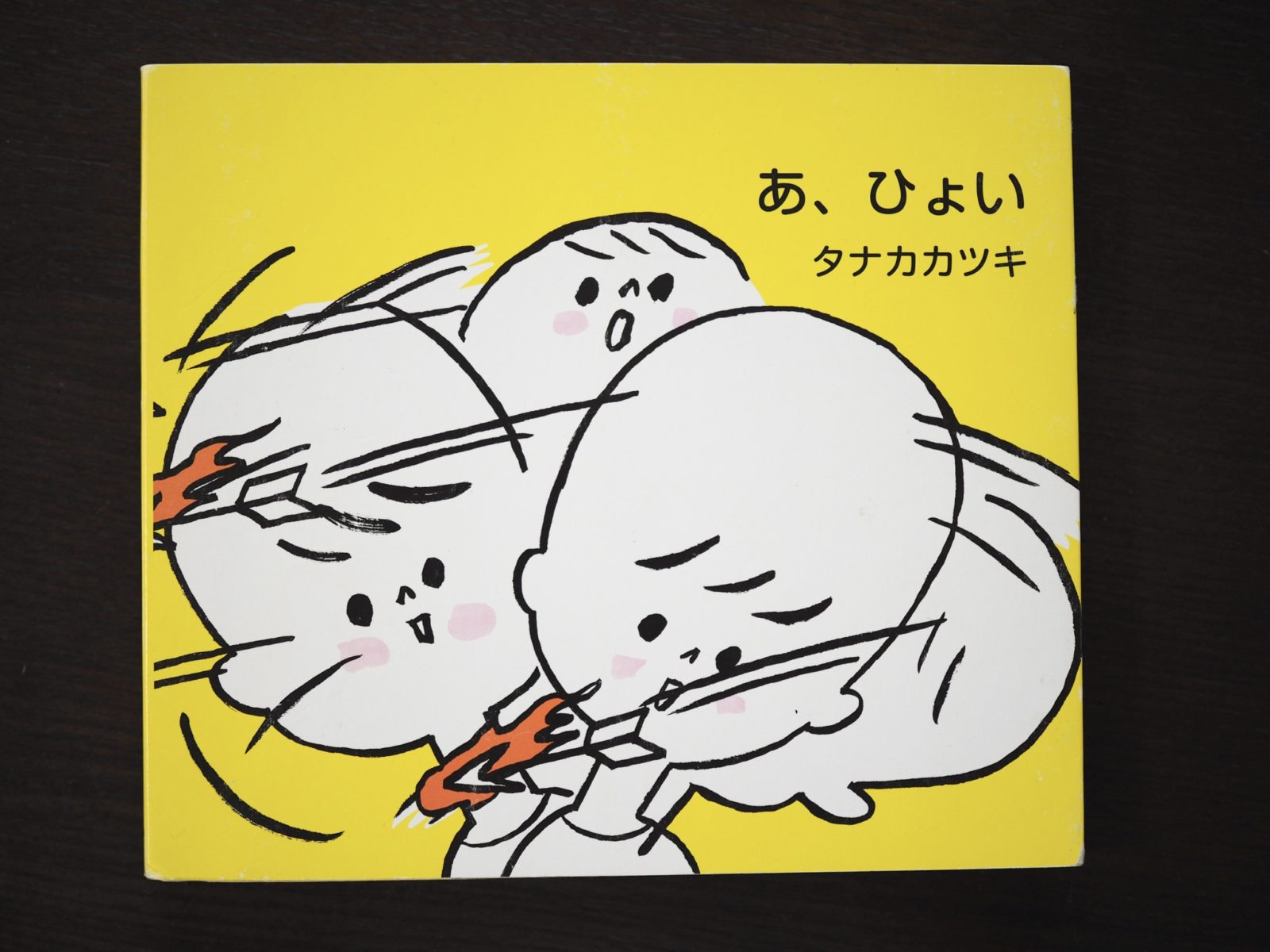

「あ、ひょい」作:タナカカツキ

あの「コップのフチ子」で有名なタナカカツキさんの絵本です。

これはほんの一部ですが、ボールだったり、ブロックだったり、どろだったり、ブーメランだったり、あれもこれもと色々な物が次から次へと飛んできます。

それを、絵本のタイトルにもあるように「あ、ひょい」とひたすら避けていくシンプルなお話です。本当に気持ち良いくらいによけていきます。

コレが盛り上がる、盛り上がる!

読み終わったあとに、「私が投げるからよけてね~」と投げる真似をすると面白いくらいに皆、ひょいっとよけてくれました(笑)

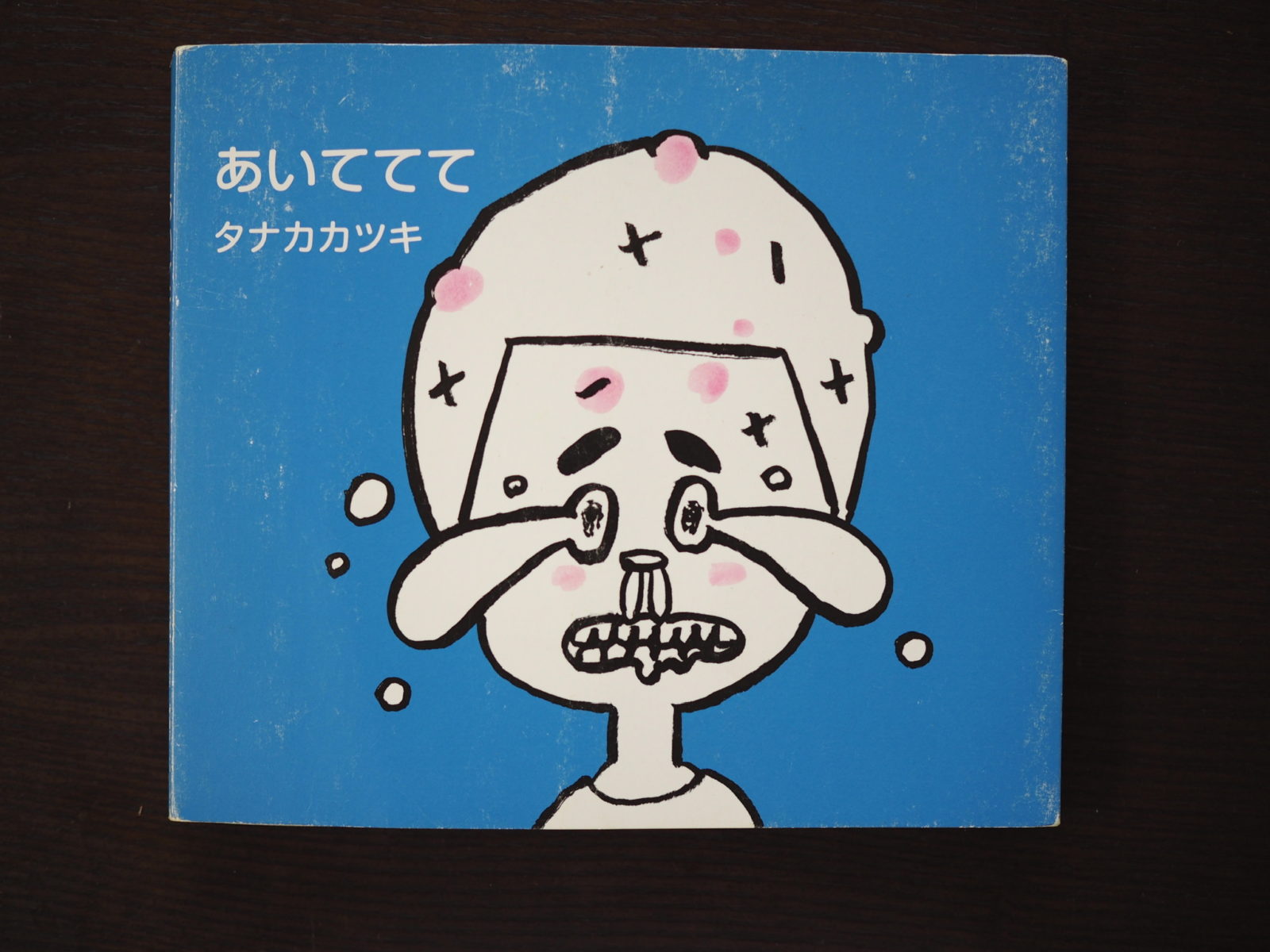

「あいててて」作:タナカカツキ

こちらも同じ作者さんの絵本なのですが、個人的にはセットで読んでもらいたいなと思う絵本です。

「あ、ひょい」の方は、飛んでくるものをうまくよけていくお話ですが、こちらは全くよけないというタイトル通り「あいててて」なお話です。

正直、読んでいて少年がちょっと気の毒に思ってしまうので、個人的には「あ、ひょい」の方が好きです。こちらを読んでから「あ、ひょい」を読んでもいいかもしれません。

絵本の読み聞かせ、何を読もうかなと悩まれている方、是非読んでみてください。盛り上がるので楽しい雰囲気になること間違いなしです。

読んだ後はしばらく「あ、ひょい」ブームが続きました(笑)

weekly ranking

この記事を書いたブロガー

ブロガー一覧-

yumiさん

-

-

東京都在住/保育士/長男(小3)次男(小1)

アウトドアが大好きで毎月家族でキャンプに出掛けるのが楽しみです。